採用活動の過程において、内定を出した候補者から辞退の連絡を受けることは少なくありません。採用担当者としては大きなショックを受ける瞬間ですが、実はこのときの対応こそが企業の印象を左右する重要なポイントです。

本記事では、内定辞退者への返信で気をつけるべきマナーや具体的な文章例を詳しく解説します。さらに、辞退を未然に防ぐための工夫や、候補者との関係を良好に保つためのポイントもご紹介します。採用担当者の方が実務で活用できるよう、すぐに使える例文も交えてまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績

国内導入数No.1のAIスカウトサービス

採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。

人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。

内定辞退者への対応で気をつけるべきこととは?

内定辞退の連絡を受け取ると、採用担当者としては落胆や戸惑いを覚えることも多いでしょう。しかし、この場面でどのように対応するかによって、会社の印象は大きく変わります。辞退者は将来、取引先や顧客となる可能性もあるため、礼儀を欠いた対応は避けたいところです。

また、誠意ある姿勢を見せることで、今後の採用活動や企業イメージの維持にもつながります。ここでは、内定辞退者に返信する際に意識しておきたいポイントを整理して解説しますので、参考にしてみてください。

返信を忘れずに行う

内定辞退のメールを受け取った際に、最も重要なのは「必ず返信を行う」ことです。辞退の連絡に対して何も返さなければ、候補者に対して不信感や失望感を与えるだけでなく、企業全体の印象も損なってしまいます。

採用担当者は多忙であるため、返信を後回しにしてしまうこともあるかもしれませんが、辞退の連絡を受けた時点でなるべく早く対応することが望ましいです。

返信内容は、辞退を残念に思う気持ちを表すと同時に、候補者が選考に協力してくれたことへの感謝をきちんと伝えることが基本です。また、簡潔で良いので「承知しました」「ご連絡ありがとうございます」といった言葉を盛り込みましょう。

これでビジネスマナーとしての最低限の礼儀を果たすことができますし、今後の縁を大切にしたい場合は、「ご活躍をお祈りしております」などの一文を添えると良いでしょう。

丁寧な対応で感謝を伝える

内定辞退を受けた際に、企業として重要なのは「候補者に感謝を伝える」姿勢です。辞退という結果に至ったとしても、候補者はこれまで時間をかけて選考を受けてくれた存在であり、その過程における努力や協力に対して敬意を持つことが欠かせません。

特に、選考の途中で辞退した場合でも、履歴書や面接などで時間を割いてくれた事実に変わりはありません。そのため「これまでご協力いただきありがとうございました」といった言葉を盛り込むことが望ましいです。

さらに、辞退理由が企業にとって改善のヒントになることもあります。例えば「他社の条件がより希望に合っていた」「勤務地の希望が合わなかった」など、候補者の選択理由を知ることで、今後の採用戦略を見直す材料になることもあります。

返信メールにおいて無理に理由を尋ねる必要はありませんが、相手が自主的に理由を共有してきた場合には「ご意見を参考にさせていただきます」と感謝を込めて受け止めると良いでしょう。

辞退者への配慮を行う

内定辞退への返信で忘れてはならないのが「候補者への配慮」です。辞退という選択をした候補者の中には、迷いや葛藤を抱えている人も多くいます。そのため、感情的な反応や否定的な言葉を避け、相手の決断を尊重する表現を選ぶことが重要です。

また、辞退者は今後も同じ業界で働く可能性が高く、将来的にビジネスパートナーや取引先になる可能性もあります。その際に「以前、礼儀正しい対応をしてくれた企業」という印象が残っていれば、大きな信頼関係を築くきっかけになるかもしれません。

さらに配慮の一環として、辞退の連絡を受けた後に余計な確認やプレッシャーをかけないことも大切です。たとえば「本当に辞退でよろしいですか?」と何度も確認したり、無理に引き留めたりすると、候補者にストレスを与えてしまいます。

内定辞退は企業にとって痛手であるものの、候補者に寄り添った配慮ある対応をすることで、むしろ企業の信頼性を高める結果につながります。最後まで誠実に接することが、将来の関係構築の第一歩となるのです。

内定辞退メールへの返信の仕方とは?例文で徹底解説!

内定辞退のメールに対しては、状況に応じた柔軟な返信が求められます。承諾して送り出す場合もあれば、辞退理由を確認した上で引き留めを検討することもあります。いずれにせよ、相手の立場に寄り添いながら、ビジネスマナーを守った文面を送ることが重要です。

ここでは「承諾する場合」と「引き留めを行う場合」の2つのパターンに分けて、実際に使える例文を紹介します。採用担当者として、状況に合わせた適切な対応を心がけましょう。

内定辞退を承諾する場合

候補者が辞退を決断した際には、無理に引き止めず、その意思を尊重することが第一です。承諾の返信は、感謝の気持ちと今後の活躍を祈る一文を添えることで、誠実な印象を与えることができます。

【例文1】

――――――――――――――――――――――――

〇〇様

このたびは内定のご辞退についてご連絡いただき、誠にありがとうございます。

せっかくのご縁でしたが、ご意思を尊重し、今回のご判断を承知いたしました。

末筆ではございますが、今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

株式会社〇〇

人事部 □□

――――――――――――――――――――――――

【例文2】

――――――――――――――――――――――――

〇〇様

ご連絡いただき、誠にありがとうございました。

これまで弊社の選考にご協力いただきましたこと、心より感謝申し上げます。

〇〇様の新たな環境でのご活躍をお祈りするとともに、またご縁がございましたら幸いでございます。

株式会社〇〇

採用担当 □□

――――――――――――――――――――――――

上記のように、承諾を示す文章では「残念ですがご意思を尊重いたします」といった姿勢が伝わる表現が適切です。候補者が辞退しても企業の誠実さが伝わることで、今後のポジティブな関係性のきっかけになることもあります。

引き留める場合

内定辞退が出た場合でも、企業としては人材確保の観点から引き留めを試みるケースもあります。ただし、強引な姿勢は逆効果となるため、相手の事情を尊重しつつ、再度検討してもらえるよう配慮した言葉を選ぶことが重要です。

【例文1】

――――――――――――――――――――――――

〇〇様

このたびは内定辞退のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。

大変残念ではございますが、もし差し支えなければご判断の理由をお聞かせいただければ幸いです。

また、条件や勤務環境についてご不安な点がございましたら、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

株式会社〇〇

採用担当 □□

――――――――――――――――――――――――

【例文2】

――――――――――――――――――――――――

〇〇様

ご連絡をいただき、ありがとうございます。

〇〇様にぜひ弊社でご活躍いただきたいと考えておりますので、もしご検討の余地がございましたら、再度お話しの機会をいただければ幸いです。

無理にお願いするものではございませんが、ご判断にあたりご不明点やご不安がありましたら、どうぞ遠慮なくお知らせください。

株式会社〇〇

人事部 □□

――――――――――――――――――――――――

引き留めの際は「ぜひ一度ご相談ください」「ご不安な点があればお知らせください」といった柔らかな表現を用いることで、相手にプレッシャーを与えず再考の余地を促すことができます。強引さを避けつつ誠実にアプローチすることが成功の鍵となるでしょう。

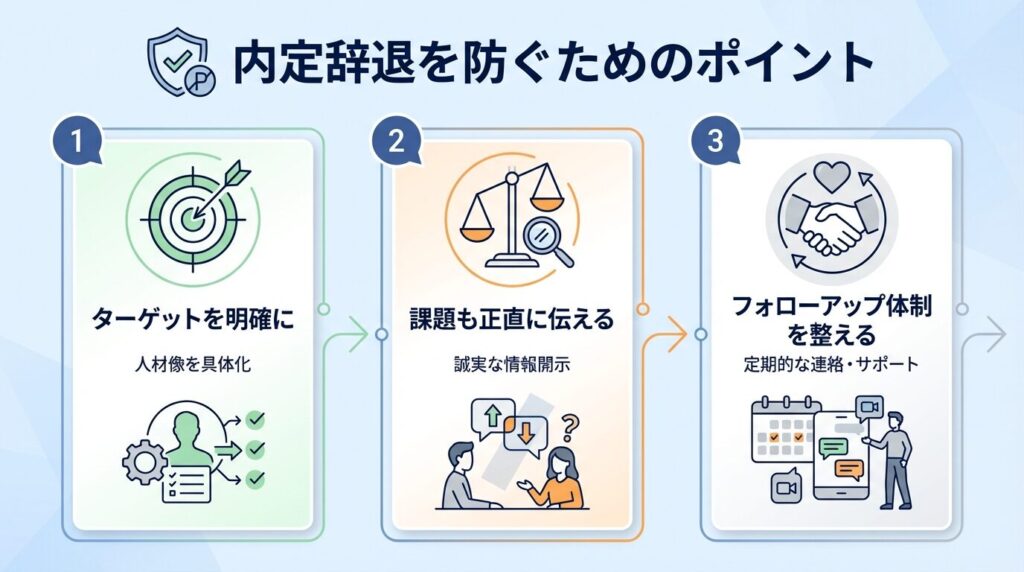

候補者の内定辞退を防ぐためのポイントを紹介!

せっかく優秀な人材に内定を出しても、入社前に辞退されてしまうと採用活動は振り出しに戻ってしまいます。企業にとって大きな損失となるだけでなく、採用スケジュールの見直しや再度のコスト負担が発生してしまうのも現実です。

ここでは、候補者が安心して入社を決断できるようにするための3つのポイントをご紹介します。実践することで、辞退のリスクを減らし、採用の成功率を高められるでしょう。

ターゲットを明確にしておく

内定辞退を防ぐための第一歩は、自社が採用したい人材像をはっきりとさせることです。採用のターゲットが曖昧なまま進めてしまうと、候補者とのミスマッチが起きやすくなり、最終的に辞退につながる可能性が高くなります。

例えば「若手で柔軟な発想ができる人材」なのか、「専門スキルを持った即戦力」なのか、あるいは「組織風土にフィットする人物」なのか、採用目的に応じてターゲットを具体化することが必要です。そして、そのターゲット像を明確にしたうえで求人情報や面接での説明を行うことで、候補者との間に認識のズレが生じにくくなります。

ターゲットを意識して採用活動を行えていれば、候補者に対しても「自分を求めてくれている」と感じさせる効果もあります。採用担当者が候補者の強みを正しく理解し、その魅力を評価している姿勢を伝えられれば、候補者は安心感を持って入社を検討できるのです。

良い部分だけでなく、自社の課題も伝えておく

候補者に自社の魅力を伝えることはもちろん重要ですが、良い部分だけを一方的に強調すると、入社後にギャップが生まれやすくなります。「思っていた環境と違った」と感じれば、入社前に辞退されてしまうことも少なくありません。そこで、あえて自社の課題や改善点も正直に伝えることが効果的です。

例えば「急成長中で体制がまだ整っていない部分がある」「新しい事業を進めているため、試行錯誤が必要な場面が多い」など、実際の課題を説明します。その際に「一緒に改善してほしい」「挑戦できる環境がある」と前向きな言葉を添えることで、候補者はリアルな状況を理解したうえで覚悟を持って入社を決断できます。

誠実に情報を開示する姿勢は候補者からの信頼を得るための大きな要素です。隠すのではなく共有することで「この会社は誠実だ」と感じてもらえれば、結果的に辞退リスクの低下につながります。

候補者へのフォローアップ体制を整える

内定を出した後から入社までの期間は、候補者が不安を抱きやすい時期です。このタイミングで十分なフォローアップを行うことが、辞退を防ぐ上で大きなポイントとなります。

具体的には、定期的な連絡や面談を通じて、候補者が抱えている不安や疑問を早めに解消してあげることが大切です。例として、「入社前研修の案内」「配属予定部署のメンバーとの交流会」「入社後のキャリアパス説明」などを積極的に行えば、入社へのモチベーションが高まるでしょう。

フォローアップは形式的な連絡だけではなく、候補者一人ひとりの状況に寄り添った内容にすることも重要です。遠方からの引っ越しを伴う場合には住居探しのサポートを提案する、キャリアに不安を持っている場合には成長機会を具体的に説明するなど、個別対応が求められます。

入社までの過程をしっかりサポートすることは、候補者に安心感を与えると同時に「この会社で頑張っていきたい」という気持ちを後押しし、辞退の可能性を大幅に減らせるのです。

内定辞退を事前に防ぐならAIスカウト「RecUp」

ここまで、内定辞退に対する返信方法や防止策について解説してきましたが、そもそも候補者とのミスマッチを最小限に抑えることが最も効果的な予防策です。その点で役立つのが、AIスカウトサービス「RecUp」です。

RecUpは、候補者の志向や経験をAIが分析し、自社に合った人材に自動でアプローチできる採用支援ツールです。従来の求人広告やスカウトに比べ、より精度の高いマッチングを実現できるため、候補者と企業双方の認識のズレを減らせます。

「せっかく内定を出しても辞退されてしまう」という課題を抱える企業にとって、RecUpは有効な解決策となるでしょう。内定辞退を事前に防ぎ、採用活動をより効率的に進めたいとお考えの方は、公式サイトをチェックしてみてください。

\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績

国内導入数No.1のAIスカウトサービス

採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。

人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。