新卒のダイレクトリクルーティング市場は、年々注目度が高まっています。ナビ型の求人媒体だけに頼らず、企業から学生へ直接アプローチできる手法として、採用担当者の関心を集めているからです。

一方で、新卒ダイレクトリクルーティングの市場規模がどの程度成長しているのか、実際に導入している企業はどれほどあるのかについては、明確な情報を把握できていない企業も少なくありません。特に中途採用に比べて、新卒領域はまだ市場が発展途上であるため、将来性や具体的な効果を見極めたうえで導入したいと考えている人事担当者も多いでしょう。

そこで本記事では、新卒ダイレクトリクルーティングの市場規模にフォーカスしながら、導入のメリットやおすすめのサービス、選定ポイントまで詳しく解説します。

\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績

国内導入数No.1のAIスカウトサービス

採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。

人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。

ダイレクトリクルーティングとは?

ダイレクトリクルーティングとは、企業が自ら求める人材に対して直接アプローチし、採用につなげる手法のことです。従来のように求人広告を出して応募を待つのではなく、企業側から候補者へアクションを起こす「攻めの採用」が特徴です。

この採用スタイルでは、企業がスカウト型のプラットフォームを活用し、自社の求める人物像に近い学生や求職者に対して、スカウトメールやメッセージを送ることで接点をつくります。興味を持った候補者と面談やカジュアル面談を行い、相互理解を深めながら選考へと進んでいきます。

もともとは中途採用市場で活用が進んできた手法ですが、近年では新卒領域にも広がりを見せています。特に学生の就職活動が早期化・多様化していることもあり、企業が主体的に接点を持つ必要性が高まっているためです。

こうした背景から、新卒・中途を問わず、ダイレクトリクルーティングは今後の採用活動における重要な手法として注目されています。

新卒ダイレクトリクルーティングの市場規模

新卒領域におけるダイレクトリクルーティングは、ここ数年で企業からの注目度が急速に高まっています。学生の就職活動が早く始まるようになり、ナビサイトを利用するだけでは、出会いたい学生と効率よくつながることが難しくなってきた企業が増えているためです。そうした背景のもと、企業側から積極的にアプローチできる採用手法として、ダイレクトリクルーティングの活用が広がりを見せています。

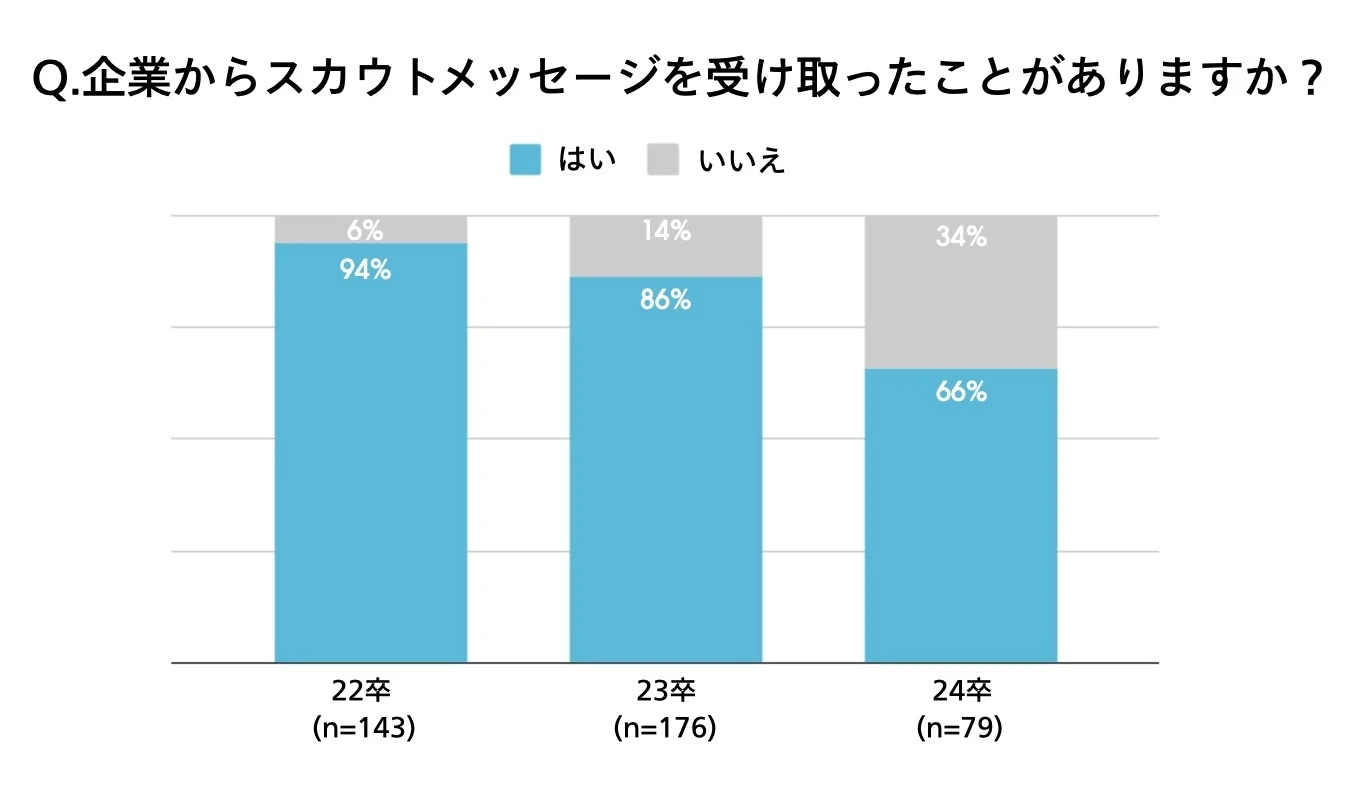

実際に、ウォンテッドリー株式会社が2022年1月に実施した「就職活動に関する調査」では、22年卒の学生のうち94%が企業からスカウトを受け取ったと回答しています。

引用:ウォンテッドリー株式会社【22卒〜24卒の就職活動に関する調査結果を発表】

この数字は、新卒採用市場においてもダイレクトリクルーティングが着実に根付いてきていることを示しています。

導入企業の数は年々増加しており、特にベンチャー企業や中小企業、採用ターゲットが明確な企業での導入が進んでいます。また、知名度やブランド力に頼らずに学生と直接つながれる手段として、大手企業の関心も高まりつつあります。

新卒のダイレクトリクルーティング市場は、まだ成長途上ではあるものの、今後の採用活動において欠かせない存在となっていく可能性が高いといえるでしょう。

新卒向けダイレクトリクルーティングの導入企業状況は?

新卒向けのダイレクトリクルーティングサービスは、現在数多くのプラットフォームが提供されています。大手企業からベンチャー企業まで、幅広い規模の企業が自社の採用活動に取り入れています。

導入企業の業種も多岐にわたり、IT企業やメーカー、小売業、金融業など様々な分野で活用されています。特に知名度がそれほど高くない企業や、ニッチな業界の企業にとって、自社の魅力を直接学生に伝えられる機会として重宝されています。

サービスごとに登録している学生の属性や志向性が異なるため、企業は自社のターゲットに合わせたサービスを選択しています。理系学生に特化したサービスや、クリエイター志望の学生が集まるサービスなど、専門性の高いプラットフォームも増えてきました。

導入企業の多くは、従来の求人広告やナビサイトと併用しながら、複数のチャネルで採用活動を展開しています。ダイレクトリクルーティングを活用することで、待ちの姿勢から攻めの姿勢へと採用活動のスタンスを転換できるため、採用成果の向上につながっているケースが多く見られます。

新卒向けダイレクトリクルーティングサービスのメリットは?

ダイレクトリクルーティングの市場は、ここ数年で急速に拡大しています。新卒・中途を問わず、多くの企業がこの手法を導入し始めている背景には、採用を取り巻く環境の変化と、それに伴う企業側の意識の変化があります。

企業が自ら求める人材にアプローチする採用スタイルが一般化しつつある中で、なぜこれほどまでにダイレクトリクルーティングが広まっているのでしょうか。

ダイレクトリクルーティングのメリットとしては、次の3つが挙げられます。

①優秀な人材に直接アプローチできる

ダイレクトリクルーティングの最大のメリットは、企業が自らターゲットとなる学生を探し出し、直接コンタクトを取れる点にあります。従来の求人広告では、応募してきた学生の中から選考を進める受動的な姿勢でしたが、この手法では企業側が能動的に動くことができます。

学生のプロフィールを詳しく確認した上でスカウトを送るため、自社の求める人材像に合致する学生にピンポイントでアプローチできます。学歴や専攻、これまでの経験、志向性など、様々な条件で検索し、自社にフィットする可能性の高い学生を見つけることが可能です。

また、スカウトメッセージの内容を個別にカスタマイズすることで、学生に特別感を与えることができます。「あなたのこういった経験に興味を持ちました」という具体的なメッセージを送ることで、学生の関心を引きやすくなります。知名度がそれほど高くない企業であっても、学生の興味を引くメッセージを工夫することで、優秀な人材との接点を持てるチャンスがあります。

さらに、ミスマッチを減らせる点も見逃せないメリットです。応募してきた学生全員と面接するのではなく、事前に自社に合いそうな学生を絞り込んでからアプローチするため、選考プロセス全体の効率も向上します。結果として、採用にかかる時間とコストを削減しながら、質の高い採用を実現できるのです。

②優秀な人材の確保ができる

ダイレクトリクルーティングの市場が拡大しているもう一つの理由は、売り手市場が続いていることにあります。少子高齢化によって若年層の労働人口が減少し、企業が求める人材の獲得がますます難しくなっているためです。

特に新卒や若手の即戦力人材、専門スキルを持つ中堅層などは、企業間での採用競争が激化しており、応募を待っているだけでは優秀な人材に出会えない状況が続いています。結果として、企業がより積極的に動かなければ人材確保が困難となり、ダイレクトリクルーティングの導入を進める企業が増えているのです。

売り手市場においては、求職者が企業を選ぶ立場にあるため、企業側からのアプローチが採用活動の成否を大きく左右します。待ちの姿勢ではなく、早期に候補者と接点を持ち、関係性を築いていくことが、採用成功のカギとなっています。

③採用にかかるコストを削減できる

ダイレクトリクルーティングの導入が進んでいる背景には、採用コストの削減が期待できるという点も挙げられます。求人広告の出稿費や人材紹介会社への成功報酬など、従来の採用手法には多くの費用がかかっていました。特に人材紹介の場合、年収の30〜35%程度が手数料として発生することもあり、企業にとっては大きな負担です。

一方、ダイレクトリクルーティングでは、企業自身がプラットフォームを通じて候補者を探し、直接アプローチするため、採用1人あたりにかかるコストを大幅に抑えることが可能になります。スカウト通数や契約形態にもよりますが、費用をコントロールしやすく、予算内での採用活動を行いやすいという点も企業側にとっては大きな魅力です。

また、コスト面だけでなく、時間的なロスも減らせるというメリットもあります。ミスマッチによる面接の無駄を減らし、的確にターゲット人材にアプローチできることで、効率よく選考を進めることができます。

このように、限られた採用予算の中で成果を最大化したい企業にとって、ダイレクトリクルーティングは非常に合理的な手法となっています。

新卒採用でダイレクトリクルーティングを選ぶ際の5つのポイントを解説!

新卒向けのダイレクトリクルーティングサービスは年々増えており、選択肢も多様化しています。そのため、どのサービスを選ぶかによって採用の成果に大きな差が出ることも少なくありません。

ここでは、新卒ダイレクトリクルーティングを導入する際に確認しておきたい5つのポイントを紹介します。

①スカウトの開封率・承認率は高いか

ダイレクトリクルーティングサービスを選ぶ上で、スカウトの開封率と承認率は最も重要な指標の一つです。どれだけ多くのスカウトを送れても、学生に開封されなければ意味がありません。また、開封されても興味を持ってもらえなければ、採用活動は前に進みません。

各サービスによって、学生の利用頻度やエンゲージメントの高さは異なります。学生が定期的にログインし、スカウトをチェックする習慣があるサービスほど、開封率は高くなる傾向にあります。サービスを選ぶ際には、実際の開封率や承認率のデータを確認することが大切です。

ただし、開封率や承認率は企業側の工夫によっても変わってきます。スカウトメッセージの内容や送信するタイミング、ターゲティングの精度など、様々な要素が影響します。自社と似た規模や業種の企業の実績を参考にすることで、より現実的な見込みを立てることができます。

サービス提供会社との商談時には、具体的な数値データを確認し、どのような企業がどの程度の成果を上げているのかを聞いてみることをおすすめします。また、承認率を高めるためのサポートやアドバイスを提供してくれるサービスもあるため、そうしたサポート体制も選択のポイントとなります。

②予算内の料金か

採用活動においてコストは避けて通れない問題です。どれだけ優れた機能を持つサービスであっても、費用が高すぎて継続的に利用できなければ意味がありません。特にダイレクトリクルーティングサービスは、スカウト送信数に応じた従量課金型、成功報酬型、定額制など料金体系が多岐にわたります。

サービスを選ぶ際には、まず自社の年間採用予算を明確にした上で、それに見合ったプランがあるかを確認することが大切です。初期費用の有無や、基本プランに含まれないオプション料金がどれくらいかかるかなど、目に見えにくいコストにも注意しましょう。

また、費用だけで判断せず、「その金額でどのくらいの成果が見込めるのか」という投資対効果の視点も持つことが大切です。安価でも成果が出なければ意味がなく、逆に少し高くても優秀な人材が採用できれば、結果として採用単価は下がる可能性もあります。

③自社が求める学生が登録されているか

サービスごとに登録している学生の傾向は大きく異なります。たとえば、あるサービスではスタートアップ志向の学生が多く、別のサービスでは難関大学の理系学生が中心というように、それぞれに特徴があります。

そのため、自社が求める人物像に近い学生がどれくらい登録されているかを事前に確認することは非常に重要です。サービスによっては、登録者の属性や志向性、人気のある業界などの情報を開示している場合もあります。可能であれば、事前にサンプルデータやデモ画面を見せてもらい、母集団のイメージを掴むことをおすすめします。

また、実際に利用している企業の導入事例や口コミも参考になります。同じ業界・規模の企業が成果を出しているサービスであれば、自社でも同様の結果が期待できる可能性が高まります。

④母集団の検索方法は自社が求める層に合っているか

スカウトの精度を高めるためには、候補者をどのように検索・抽出できるかも重要なポイントです。学部や学科、希望職種、資格、就活の進行度など、さまざまな条件で絞り込める機能が備わっていれば、理想に近い学生に効率よくアプローチすることができます。

たとえば、営業職に強い志向を持った学生にだけ絞ってスカウトを送りたい、関西圏に住んでいる文系の3年生にだけメッセージを届けたい、というようなニーズに対応できるかどうかは、スカウトの効果に直結します。

また、検索条件を保存できる機能や、過去にスカウトした学生の履歴管理ができるかどうかも、日常的な運用においては意外と重要です。採用の成功率を高めるためにも、検索機能や絞り込み条件の柔軟さはしっかりチェックしておきましょう。

以下の記事では、新卒向けスカウトサービスの代表格である「オファーボックス」について、実際の評判や口コミ、他サービスとの違い、効果的な活用法を詳しく解説しています。自社に最適なダイレクトリクルーティングツールを比較検討する際の参考にしてみてください。

【採用担当者向け】オファーボックスの評判・口コミを解説!比較・使えてない企業の特徴は?

⑤同業種の導入企業の口コミ・成功事例はあるか

サービスを選ぶ際には、実際に導入している企業の声や成功事例を確認することが非常に有効です。特に自社と同じ業種や似た規模の企業がどのような成果を上げているかを知ることで、導入後のイメージを具体的に描くことができます。

多くのダイレクトリクルーティングサービスは、導入事例や企業の声を公式サイトで公開しています。どのような課題を抱えていた企業が、サービス導入によってどう改善したのか、具体的な数値を含めた事例は参考になります。

第三者の口コミサイトやレビューサイトに掲載されている評価も確認すると良いでしょう。良い面だけでなく、改善が必要な点についても率直な意見が書かれていることがあり、総合的な判断材料となります。

商談の際には、自社と近い属性の企業の事例を具体的に聞いてみることをおすすめします。採用人数や予算規模、ターゲット層などが似ている企業の実績を知ることで、自社でも同様の成果を期待できるかどうかの判断がしやすくなるでしょう。

【新卒向け】ダイレクトリクルーティングサービスの費用相場とは?

ダイレクトリクルーティングサービスを導入する際、費用は重要な検討事項の一つです。サービスによって料金体系は大きく異なるため、自社の採用計画と予算に合ったものを選ぶことが大切です。

主な料金形態は以下の2つに分かれます。

成功報酬型

- 費用相場:採用1名あたり約30万~40万円程度

- 特徴:内定承諾など、一定の成果が出た時点で費用が発生

- 向いている企業:ピンポイントで少数の優秀な学生を採用したい場合

定額制

- 費用相場:年間60万~150万円程度

- 特徴:毎月または毎年、一定の利用料金を支払う

- 向いている企業:一定期間で複数名の採用を計画している場合

その他、サービスによっては以下のような追加費用が発生することがあります。

- 早期利用料(サマーインターン集客など、通常より早い時期から利用する場合)

- スカウト送信数の追加料金

- オプション機能の利用料

自社の採用目標人数や採用活動のスケジュールを考慮し、最適な料金プランを選択することが重要です。また、契約前には、採用予定人数を超えた場合の追加費用や、途中解約の条件なども確認しておくと安心です。

新卒採用におすすめのダイレクトリクルーティングの媒体9選!

新卒向けのダイレクトリクルーティングサービスは、それぞれ特徴や強みが異なります。ここでは、総合型、理系学生特化型、クリエイター・デザイナー特化型の3つのカテゴリーに分けて、おすすめのサービスを紹介していきます。

自社のターゲットとなる学生層を明確にした上で、各サービスの特徴を理解し、最適なものを選択することで、効率的な採用活動が可能になります。

総合型

総合型のダイレクトリクルーティングサービスは、文系理系を問わず幅広い学生が登録しているプラットフォームです。登録学生数が多く、様々な学部や志向性の学生にアプローチできるため、多くの企業が導入しています。

営業職や総合職など、特定の専門スキルを必須としないポジションの採用に向いています。また、企業の知名度を高める効果も期待できるため、ブランディングの一環として活用する企業も少なくありません。

OfferBox

| 項目 | 早期定額型プラン(10名) | 早期定額型プラン(5名) | 早期定額型プラン(3名) | 成功報酬型プラン |

|---|---|---|---|---|

| 採用予定人数 | 10名 | 5名 | 3名 | 制限なし |

| 利用料 | 250万円 | 125万円 | 75万円 | なし |

| 成功報酬 | 0円※1 | 0円※1 | 0円※1 | 1名採用につき38万円 |

| オファー送信可能期間 | 最大24ヶ月 | 同左 | 同左 | 最大13ヶ月 |

| オファー送信枠 | 400枠 | 200枠 | 120枠 | 40枠 |

OfferBoxは新卒向けダイレクトリクルーティングサービスの代表的存在です。2024年卒学生の登録数は24万4000人に達し、多くの学生が利用しています。

※1 採用予定人数を超えて採用した場合は、38万円/1名が発生します

OfferBoxの大きな特徴は、企業のオファー送信数と学生のオファー受信数に上限が設けられている点です。これにより、学生がスカウトを受け取りすぎて埋もれてしまう状況を防いでいます。結果として、プロフィール入力率80%以上の学生のオファー開封率は82%と高い水準を維持しています。

活動量シミュレーション機能では、特定の項目を入力するだけで推定オファー承認率を確認できます。また、検討中リストに学生を保存すると企業名が通知され、学生側から「会いたい」ボタンを押すこともできるため、双方向のマッチングが可能です。

dodaキャンパス

| 採用条件人数 | 3名 | 5名 | 無制限 |

|---|---|---|---|

| 料金 | 60万円 | 75万円 | 90万円 |

| つながり上限数 | 200枠 | 400枠 | 600枠 |

| 期間 | 3年次4月〜4年次3月 | 同左 | 同左 |

成功報酬制の場合:初期費用無料、1人採用につき35万円、つながり上限数200枠

dodaキャンパスは、ベネッセ i-キャリアが運営するサービスで、全学年合わせて約113万人(25卒~28卒)の学生が登録しています。

dodaキャンパスの特徴は、1~2年生にもアプローチが可能な点です。早期から就職活動を始めた学生をイベントやインターンシップに招待できるため、長期的な関係構築が可能です。

オファー定型文管理機能により、選考案内用やインターン用など、用途別にテンプレートを一括管理できます。また、経験・スキルバッジ機能では、「スポーツ×リーダー」「海外×長期経験」など10個のバッジから自社に合うものを指定して検索できるため、効率的なターゲティングが可能です。

キミスカ

| 採用枠 | 導入費用 | 1ヶ月あたりのスカウト通数 | ||

|---|---|---|---|---|

| ゴールド | シルバー | ノーマル | ||

| 3名枠 | 75万円 | 50 | 150 | 1000 |

| 5名枠 | 125万円 | 90 | 250 | 1200 |

| 10名枠 | 250万円 | 240 | 550 | 1700 |

| 30名枠 | 750万円 | 1040 | 1950 | 3700 |

※契約プランの採用人数を超えた場合、1名につき35万円が発生します

キミスカは、株式会社グローアップが運営するサービスで、2023年2月時点で83.4万人の学生が登録しています。

大きな特徴は、「ゴールドスカウト」「シルバースカウト」「ノーマルスカウト」の3種類のスカウトが用意されている点です。アプローチしたい度合いによって使い分けることができます。開封率は、ゴールドスカウトが55.5%、シルバースカウトが38.4%、ノーマルスカウトが22.7%となっています。

また、適性検査の結果を元に、自社で活躍している社員と似た傾向を持つ学生を検索できる機能も特徴的です。他社選考状況も確認できるため、学生の能力をある程度把握した上でアプローチできます。

理系学生特化

理系学生に特化したダイレクトリクルーティングサービスは、エンジニアや研究職など、専門的なスキルを持つ人材を採用したい企業に最適です。学生の研究内容や保有スキルを詳しく確認できるため、技術的なマッチング精度が高いのが特徴です。

理系学生は就職活動の開始時期が早い傾向にあるため、早期からのアプローチが効果的です。研究室やゼミの情報、使用している技術スタックなど、理系ならではの検索軸が用意されています。

LabBase

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金形態 | 月額料金のみ(成果報酬なし) |

| 登録人数 | 全国AI学生の2人に1人 |

| 大学属性 | 東大・京大・旧帝大:28.9% 早慶・筑波・理系専門:23.9% MARCH・国公立大学:33% |

| オファー開封率 | 90% |

LabBaseは理系学生特化型のスカウトサービスで、全国AI学生の2人に1人が登録しているという高い登録率を誇ります。

LabBaseでは、約40,000件の研究室と教員情報が独自にデータベース化されています。また、約1,000,000件の技術キーワードと学生が紐づけされており、企業に関連する技術キーワードに紐づく学生に直接アプローチできるため、入社後のミスマッチを減らすことができます。

TECH OFFER

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金形態 | 成果報酬型または月額料金型から選択可能 |

| 対象分野 | 機械・電気電子・情報分野の学生の3人に1人が利用 |

| オファー開封率 | 80%(上位大機電情学生における実績) |

TECH OFFERは新卒理系学生に特化したダイレクトリクルーティングサービスです。機械・電気電子・情報の分野の学生の3人に1人が利用しており、オファー開封率は80%を記録しています。

TECH OFFERの特徴は、研究室のデータに紐づいてダイレクトにオファーを送ることができるスペシャルオファーと、学生のパーソナリティを見てオファーを送るパーソナルオファーの2種類が用意されている点です。採用したい学生の特徴や人数に応じて、2つのオファーを使い分けることができます。

また、オファーの自動化機能も備えており、技術キーワードや研究室を軸にターゲットを設定し、オファー文を事前に準備しておくことで、運用を大幅に効率化できます。

paiza新卒

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金形態 | 完全成功報酬型 |

| 成功報酬 | 60万円~/1名 |

| 初期費用 | 無料 |

| インターン利用 | 0円 |

| 大学属性 | 旧帝大・早慶:20.6% MARCH・関関同立:9.6% |

paiza新卒は、ITエンジニア志望の学生に特化したスカウトサービスです。情報系専攻の学生が6割、理系が約9割を占めています。

paiza新卒の大きな特徴は、独自のスキルチェックを実施している点です。学生に実際にコードを書いてもらい、SランクからCランクまでの技術力ランクを測定しています。Java、PHP、Ruby、Python、Goなど幅広い言語に対応しており、学生の実践的なスキルレベルを可視化できます。

クリエイター・デザイナー特化

クリエイターやデザイナーに特化したサービスは、ポートフォリオを通じて学生の実際の作品を確認できる点が最大の魅力です。美大や芸大、デザイン系学部の学生が多く登録しており、クリエイティブ職の採用に特化したプラットフォームとなっています。

作品のクオリティや方向性を事前に確認できるため、スキルマッチングの精度が高く、採用後のミスマッチを防ぐことができます。

ViViViT

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金 | 利用地域・企業規模により変動(要問い合わせ) |

| 対象学校 | 国内全ての美大/芸大・デザイン系/美術系学部のある大学、デザイン系専門学校 |

| マッチング率 | 30% |

ViViViTは、デザイナーに特化したダイレクトリクルーティングサービスです。国内全ての美大・芸大、デザイン系・美術系学部のある大学、デザイン系専門学校から登録があり、マッチング率は30%と高い水準です。

朝日新聞やソフトバンク、DeNAなどの大手企業も導入しており、実績のあるサービスです。採用担当者はポートフォリオをしっかりと確認した上で、自社に合うデザイナーにスカウトを送ることができます。

検索機能はデザイナーに最適化されており、ポートフォリオとプロフィールの両方で検索が可能です。スキルや得意なジャンル、志望する職種などを細かく検索できるため、ターゲットとなる学生を効率的に見つけることができます。

クリ博ダイレクト

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金形態 | 完全成功報酬型 |

| 初期費用 | 無料 |

| 登録学生数 | 約10,000名 |

| 対象学校 | 全国700校以上のクリエイター・エンジニア系学校 |

| 内定辞退時 | 成功報酬費の全額返還 |

クリ博ダイレクトは、クリエイティブスキルを有する学生に特化したサービスで、クリエイターやエンジニアを目指す全国700校以上、約10,000名の学生が登録しています。

広告やWeb、ゲーム、映像、デザインなど、クリエイティブ業界への就職を目指すスキルを持った学生が多数登録している点が特徴です。

学生は自身のポートフォリオを登録しており、企業はスカウトの送付前に実際の作品を閲覧できます。どの程度のスキルを有しているのかを正確に把握できるため、採用後のミスマッチも低減できます。学生の作品や専攻、使用ツール、志望職種などで絞り込むことで、より精度の高いスカウトが可能です。

ReDesigner for Student

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金形態 | 定額制(詳細は要問い合わせ) |

| 登録学生数 | 約11,000人 |

| 対象 | 全国の美芸大生・総合大生・専門学生などデザイナー志望 |

| 承諾率 | 45% |

ReDesigner for Studentは、新卒デザイナー採用に特化した国内最大規模のサービスです。全国の美芸大生・総合大生・専門学生など幅広い属性の学生が登録しており、約11,000人の学生が利用しています。

登録学生の希望職種は、UIデザイナーが最も多く、UXデザイナー、グラフィックデザイナー、Webデザイナーと続きます。

ReDesigner for Studentの特徴は、デザイン感度が高い学生にアプローチできる点です。国内デザイン会社で初上場をしたGoodpatchによるHRサービスであり、デザイナーコミュニティとの強いつながりを持っています。特に接触が難しいとされるデジタルデザインの学生をはじめ、幅広いデザイナー学生と出会うことができます。

ダイレクトリクルーティングで新卒採用に成功した事例を紹介!

ここでは、実際にRecUpにてダイレクトリクルーティングを活用して新卒採用に成功した企業様の事例を紹介します。各社がどのような課題を抱え、どのように解決したのか、具体的な成果とともに見ていきましょう。

株式会社イトーヨーカ堂様

大手小売企業として多様な採用を続けてきた株式会社イトーヨーカ堂様は、新卒採用において「スカウトが送り切れない」「学生に会えない」という課題を抱えていました。採用責任者と新卒担当の2名体制で運用していたため、スカウト送付に使う時間が捻出できず、気持ちは急いでいるのに業務が追いつかない状況が続いていました。

以前は4ヶ月だけ採用代行を利用していたものの、テンプレート文章が中心でノウハウも残らず、コストも大きかったため別の方法を模索していました。

AIスカウトサービス「RecUp」を導入した結果、毎日スカウトが送れるようになり、送れなかった日のストレスがゼロになりました。AIは品質が安定しているため、忙しい日も余裕がある日も同じクオリティで送付できる点が大きな安心感につながっています。

成果としては、イベント参加人数が倍になり、学生と会える機会が大幅に増加しました。会える学生が増えることで採用活動に手応えが出るだけでなく、選考の質も向上しています。また、毎月の定例ミーティングでは、数字の振り返りだけでなく改善提案も受けられるため、「採用を一緒につくるパートナー」という認識が生まれたとのことです。

『毎日スカウトが送れる』──RecUpで送信数の担保と採用の質が向上した事例

東栄ホームサービス株式会社様

地域に根ざした住まいのサービスを展開する東栄ホームサービス株式会社様は、26卒と27卒を同時に進める中で、スカウト送信に割く時間が取れず、母集団形成に課題を抱えていました。

新卒採用だけでなく、内定後のフォロー、先輩社員面談の調整、最終選考の案内、合否連絡、懇親会の企画など、選考以外の業務が増える中で、「今日は1通も送れなかった」という日も少なくありませんでした。頭では分かっていても、物理的に時間が足りない状況でした。

AIスカウト「RecUp」を導入した決め手は、26卒と27卒の両方を同時に動かせること、送信数無制限、朝6時の受信枠更新タイミングで送れる機能など、人気学生を狙う上で有効な条件が揃っていた点でした。

導入後、約3カ月間で承認者数が71名から98名へと27名増加しました。昨年の同時期は3カ月でわずか12名の増加だったことを踏まえると、大幅に上回る成果となりました。また、週2回だった説明会を隔日開催にでき、1日に2回開催する日も増えています。これまでできなかったインターンの実施も視野に入れられるようになり、施策を考えたり戦略を練ったりする「攻めの時間」が確保できたことが大きな変化でした。

「スカウト業務を自動化し、承認者数90名超を実現」AIスカウトで母集団形成を効率化した事例

株式会社エコスマート様

保険事業を展開し、130名の従業員が在籍する株式会社エコスマート様は、営業職を中心に新卒採用を進める中で、スカウト運用のノウハウが不足しており成果が出ないという課題に直面していました。

他社ではOfferBoxで採用が進む一方、自社ではスカウトを送っても承諾ゼロという状態が続いていました。どんなプロフィールに送るべきか、どんな文章が良いのか、運用の仕方が分からず完全に手探りでした。さらに、代理店からのフォローも最初は全くなく、こちらから問い合わせてようやくアドバイスをいただける状態でした。

RecUpを選んだ理由は、人がやると150〜200時間かかる作業を月十数万円で任せられる点と、導入後のサポートがしっかりしている点でした。CSがついて定期的にヒアリングしてくれたり、改善提案をもらえたりする点が安心材料となりました。

導入前は「AIっぽい文章だと学生に見抜かれて無視されるのでは」という不安もありましたが、実際に承諾してくれた学生に理由を聞くと、「プロフィールをちゃんと読んだうえで送ってくれたと感じた」と評価を得ています。

成果としては、オファー承諾数が明確に増加し、朝6時に更新される満枠学生にもスカウトを送れるようになったことで、アプローチ数が最大化されました。途中でスカウト送信数が減ったタイミングがあった際も、こちらから言う前に「対象を広げましょうか?」と提案をいただき、依頼しなくても改善提案をくれるため運用がすごく楽になったとのことです。

『AIとCSの二刀流』──他社にはない伴走型支援で採用効率が劇的に改善した事例

ダイレクトリクルーティングを効果的に活用するならAIスカウト「RecUp」

今回は、新卒ダイレクトリクルーティングの市場規模について詳しく解説しました。新卒市場でもスカウト型採用が広がりを見せており、中途採用のダイレクトリクルーティング市場と同様に、今後の拡大が期待されています。

市場が成長している背景には、採用効率やコスト削減のニーズ、売り手市場の継続、そして転職潜在層へのアプローチといった理由がありました。一方で、大量採用への不向きやノウハウ不足といった課題もあるため、サービス選定時には慎重な判断が求められます。

そのような中、限られた時間とリソースで成果を上げたい企業にとって心強いのが、AIスカウト機能を備えた「RecUp(リクアップ)」です。

AIが自社に合った学生を自動で抽出し、効率的かつ精度の高いスカウト配信を可能にします。これまで人手で行っていた候補者選定の手間を大幅に削減しつつ、質の高い母集団形成を実現できるのが大きな魅力です。

新卒ダイレクトリクルーティングの導入を検討している方は、ぜひRecUpリクアップを活用し、自社に合った優秀な学生との出会いを実現してみてはいかがでしょうか。

\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績

国内導入数No.1のAIスカウトサービス

採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。

人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。