採用活動において「面接辞退」の連絡を受けることは、決して珍しいことではありません。とはいえ、せっかく時間を調整していた面接を辞退されると、採用担当者として少なからず残念な気持ちになるものです。しかし、実はこの「辞退メールへの返信」こそが、企業イメージを大きく左右する重要な対応ポイントでもあります。

この記事では、面接辞退メールに返信すべき理由や注意点、実際に使えるテンプレート例文まで、採用担当者が押さえておくべき対応術を分かりやすく解説します。

\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績

国内導入数No.1のAIスカウトサービス

採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。

人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。

面接辞退メールへの返信はそもそも必要?

採用担当者の中には、「辞退の連絡が来たなら、特に返信は不要では?」と感じる方もいるかもしれません。しかし、応募者が丁寧に辞退の意思を伝えてくれた以上、企業としても誠意ある対応をすることがマナーです。返信を行うことで、企業の対応力や信頼性を高めることにつながります。

特に、就職活動や転職活動中の求職者は、複数の企業とやり取りをしています。その中で、返信が遅い・そっけない・無視されるといった対応を受けた場合、「この会社は人を大切にしないのでは?」という悪印象を持たれる可能性もあるでしょう。素早く丁寧な返信をもらえれば、「辞退後でも誠実な会社」という印象を与えることができ、結果的に企業ブランディングにも寄与するのです。

辞退理由の一部は採用活動の改善にも活かせる貴重な情報です。たとえば「面接日程が合わなかった」「選考フローが長い」などの理由が多い場合は、社内の選考体制を見直すヒントになることもあります。返信の中で理由を尋ねることは慎重に行う必要がありますが、適切な対応をすればフィードバックとして大きな価値を持つのです。

面接辞退メールへの返信は「単なる礼儀」ではなく、「企業の信頼性を高める行為」でもあります。採用活動をより円滑に進めるためにも、返信を欠かさず行うようにしましょう。

辞退メールの返信時に気を付けるポイントを解説!

面接辞退の連絡を受けた際、ただ「承知しました」と返信するだけではもったいないです。返信の一文には、応募者に「この会社は丁寧だ」「対応が気持ちいい」と感じさせる力があります。

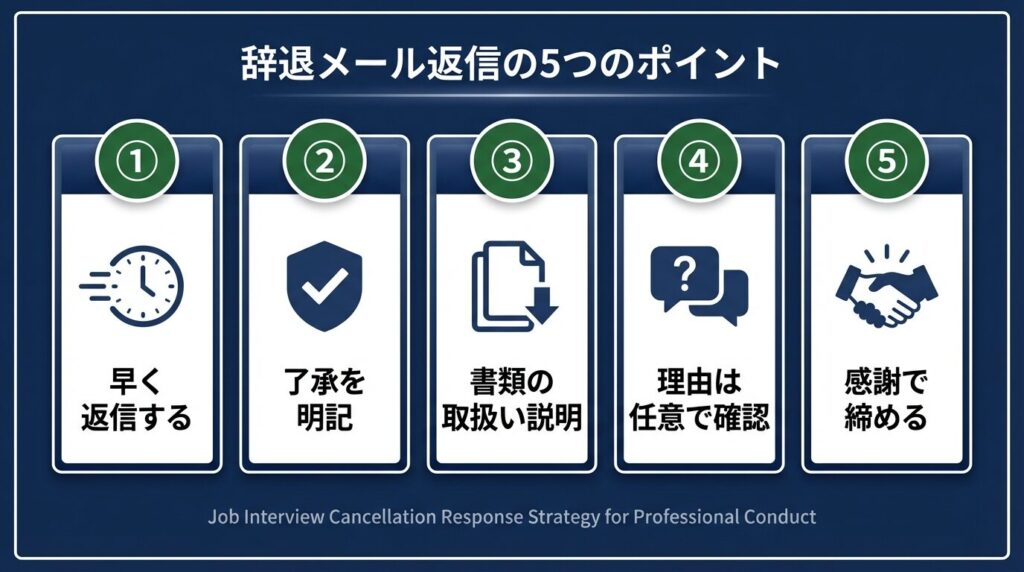

ここでは、辞退メールを返信する際に気を付けたい5つのポイントを解説します。

できるだけ早く返信する

面接辞退のメールが届いたら、可能な限り早く返信することが基本です。理想は当日中、遅くとも翌営業日以内に対応することです。辞退の連絡をしてきた応募者は、「迷惑をかけてしまったのではないか」と気にしているケースも多く、返信が遅れると不安や不信感を与えてしまうことにつながりかねません。

採用スケジュールの管理という観点からも迅速な対応は重要です。面接枠を確保していた場合は他の候補者にその時間を回すことができ、無駄を防げます。メールの内容自体は簡潔でも構いませんが、早さと誠意の両方を意識することで、結果的に「対応がきちんとしている会社」という好印象を残しやすいのです。

スピード感のある返信は、ビジネスマナーの基本でありながら、応募者の心理的負担を軽減する効果もあります。採用担当者の「印象づくりの第一歩」として意識しておくと良いでしょう。

まず了承したことを本文に簡潔に記載する

辞退メールへの返信では、まず最初に「辞退を承知した」という旨をシンプルに伝えることが大切です。冒頭で了承を明示することで、応募者に安心感を与え、返信全体がスムーズな印象になります。

例文としては、

「このたびはご連絡いただきありがとうございます。面接辞退の件、承知いたしました。」

といった簡潔な表現で十分です。過度に形式ばった文章よりも、明確で誠実な言い回しを意識しましょう。

また、ここで感情的な表現や残念さを強調しすぎるのは避けるべきです。「せっかくご案内したのに」「残念です」といった文言は、応募者にプレッシャーを与える可能性があります。第一印象で「了承」→「感謝」→「締め」という構成を意識すると、読みやすく温かみのある返信になります。

特に社外対応メールでは、明確さと簡潔さが信頼を生む鍵です。まずは事実を丁寧に伝えることから始めましょう。

選考書類の取り扱いを丁寧に伝える

辞退メールの返信で見落とされがちなのが、「応募書類の扱い」に関する記載です。特に履歴書や職務経歴書を郵送で受け取っている場合、応募者は「返却されるのか」「破棄されるのか」を気にしています。

企業としては、個人情報保護の観点からも書類の取り扱い方を明記しておくのが望ましいです。たとえば、

「お預かりした応募書類は、責任をもって当社にて破棄させていただきます」

「ご提出いただいたデータは、弊社にて適切に削除いたします」

といった一文を入れるだけで、応募者の不安を解消できます。

こうした配慮のある文面は、「最後まで丁寧な会社」という印象を与え、企業イメージを高める効果があります。採用担当者としては、単に礼儀を尽くすだけでなく、法令遵守と誠実さをセットで意識することが大切です。たとえ短いメールでも、個人情報の扱いに触れておくことで、企業としての信頼度がぐっと上がります。

辞退理由を聞くときは聞き方を工夫する

面接辞退の連絡を受けた際、「なぜ辞退されたのか」を知りたいと感じる採用担当者は多いでしょう。確かに、辞退理由は採用プロセスを改善する上で非常に有益な情報です。しかし、聞き方を誤ると応募者に圧力を与えたり、不快感を抱かせたりするおそれがあるため、辞退理由を尋ねる場合は、あくまで任意・丁寧・簡潔に聞くことが鉄則です。

たとえば、

「もし差し支えなければ、今後の採用活動の参考にさせていただきたく、辞退の理由をお伺いできますでしょうか」

といった表現が適しています。「お答えは任意です」と添えると、応募者の心理的負担を軽減できます。

また、返信メールの主旨は「辞退を承知したことの連絡」であるため、理由を聞く文面はあくまで補足的に扱うことが大切です。しつこく追及したり、辞退を責めるようなトーンになったりすると、企業の印象を大きく損ねる可能性があります。

もし理由を教えてもらえた場合は、きちんと感謝の意を伝えましょう。「貴重なご意見をありがとうございました」と一言添えるだけで、真摯に対応する姿勢が伝わります。辞退理由の確認は目的ではなく、信頼関係を築く一助と捉えて行うのがポイントです。

最後は感謝と今後のご活躍を祈る一文で締める

返信メールの締めくくりは、応募者への感謝の気持ちと、今後の活躍を願う一文で終えるのが理想的です。たとえ面接に至らなかったとしても、「応募してくれた」こと自体に対して誠実な感謝を伝えることで、会社全体の印象を高めることができます。

たとえば、

「このたびはご応募いただき、誠にありがとうございました。今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。」

といった締め方が定番です。シンプルながらも誠意が伝わり、どの業界・職種でも使いやすい表現です。

また、応募者の中には「いつか別の機会でこの企業に挑戦したい」と思う人もいます。最後に前向きな一文を添えておくことで、再応募や紹介のきっかけになる可能性もあるでしょう。そのため、

「またご縁がありました際は、ぜひよろしくお願いいたします。」

といった表現を加えるのも効果的です。

メールは企業の顔でもあり、最後の一文で印象が決まるといっても過言ではありません。辞退という少し残念なシーンだからこそ、温かく丁寧な結びを意識しましょう。感謝と敬意のある対応は、企業ブランドを長期的に支える大切な一歩になります。

【コピペOK】面接辞退への返信メールテンプレート集

ここからは、実際に使える「面接辞退メールへの返信テンプレート」を紹介します。採用担当者としては、辞退メールを受け取った直後にどんな文面を送るべきか、悩むことも多いでしょう。文面を誤ると、そっけなく感じられたり、逆に重すぎて応募者を萎縮させてしまうこともあります。

ここでは、実際に現場でそのまま使える4つのテンプレートを紹介します。どの例文も丁寧で誠実な印象を与えられる内容になっているので、ぜひ参考にしてください。

例文① 承知した旨を簡潔に伝える場合

もっとも一般的で使いやすいパターンです。特に、辞退の理由が明確に記載されており、追加のやり取りが不要なケースで活用できます。余計な情報を入れず、「了承・感謝・締め」の3点をシンプルに伝えることで、応募者に柔らかい印象を残せます。

テンプレート:

件名:面接辞退のご連絡ありがとうございます(株式会社〇〇)

〇〇様

このたびはご連絡いただきありがとうございます。

面接辞退の件、承知いたしました。

お忙しい中ご応募いただきましたこと、心より感謝申し上げます。

〇〇様の今後のご活躍をお祈り申し上げます。

このテンプレートは、すぐに返信したいときに便利です。形式が整っているため、誰が読んでも違和感のない内容です。特に中小企業やベンチャーなど、スピードを重視する採用現場では重宝します。

「承知いたしました」の一言で、応募者に安心感を与えつつ、感謝の一文で締めている点もポイントです。応募者が「この会社に応募して良かった」と思える丁寧なトーンに仕上がっています。

例文② 承知した旨をよりフォーマルに伝える場合

大企業や官公庁、または外資系など、フォーマルな文調が求められる企業に適した返信です。簡潔ながらも礼儀を重んじた表現で、ビジネス文書としての信頼性を高める構成になっています。

テンプレート:

件名:面接辞退のご連絡について(株式会社〇〇)

〇〇様

このたびはご丁寧にご連絡をいただき、誠にありがとうございます。

面接辞退の件、確かに承りました。

ご多忙の中、当社の選考にご応募くださいましたことを、重ねて御礼申し上げます。

また、〇〇様の今後のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます。

このフォーマル文例は、「ビジネスマナーを重視している会社」という印象を与えられるのが特徴です。特に新卒採用や管理職採用など、応募者との関係性を長期的に考慮したいケースで有効です。

「確かに承りました」という表現は、やや改まった印象を持たせつつも、柔らかい敬意を伝えられるフレーズです。全体的に落ち着いたトーンを維持しており、年上の応募者や役職経験者に対しても失礼のない構成になっています。

例文③ 承知した旨を伝え、辞退理由を聞く場合

面接辞退の連絡を受けた際に、今後の採用活動改善のため「差し支えなければ辞退理由を伺いたい」と思う場面もあるでしょう。ただし、聞き方を間違えると応募者にプレッシャーを与えてしまいます。このテンプレートでは、あくまで任意で、丁寧に理由を尋ねる構成になっています。

テンプレート:

件名:面接辞退のご連絡ありがとうございます(株式会社〇〇)

〇〇様

このたびはご連絡をいただき、誠にありがとうございます。

面接辞退の件、承知いたしました。

お忙しい中、当社の選考にご応募いただきましたことを、心より感謝申し上げます。

もし差し支えなければ、今後の採用活動の参考にさせていただきたく、

辞退の理由をお伺いできましたら幸いです。

(もちろん、ご回答は任意で構いません。)

〇〇様の今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

この文例は、応募者への敬意を損なわずにフィードバックを得たい場合に適しています。 特に中途採用や少人数採用など、応募者との距離が近い場面では効果的です。「ご回答は任意です」と添えることで、押し付けがましさを避け、誠実な印象を与えられる文章になっています。

文中に「今後の採用活動の参考に」という目的を明示している点もポイントで、単なる興味本位ではなく、企業努力の一環として質問していることが伝わります。返信内容が返ってきた場合には、必ず「ご意見をありがとうございました」と一言返すと、信頼関係の維持にもつながるでしょう。

例文④ 面接(選考)の辞退を引き留める場合

応募者のスキルや経験が自社にとって特に魅力的な場合、辞退をそのまま受け入れる前に「もう一度検討してもらえないか」と引き留めたくなるケースもあります。

ただし、ここで注意すべきは「強引な引き止めは逆効果になる」という点です。このテンプレートでは、相手の事情を尊重しながら選択肢を提示するスタイルを取っています。

テンプレート:

件名:面接辞退のご連絡について(株式会社〇〇)

〇〇様

このたびはご連絡をいただき、誠にありがとうございます。

面接辞退の件、承知いたしました。

差し支えなければ、辞退の理由をお伺いしてもよろしいでしょうか。

もし日程や選考内容にご都合がある場合は、可能な範囲で調整も検討いたします。

〇〇様にご検討の余地がございましたら、ぜひお知らせください。

もちろん、最終的なご判断は〇〇様のご意向を尊重いたします。

お忙しい中ご連絡を賜り、誠にありがとうございました。

今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

この文面の強みは、引き止めつつも圧をかけないトーンにあります。「調整も検討いたします」「ご意向を尊重いたします」といった表現を使うことで、応募者が安心して考え直せる余地を与えられるのです。

辞退の理由が「日程が合わない」「面接内容に不安がある」など調整可能な場合は、実際にスケジュールを再提案するのも一つの方法ですが、あくまで最終判断は応募者に委ねる姿勢を忘れないようにしましょう。

引き止める場合のメール返信のポイントとは?

面接辞退の連絡を受けても、優秀な人材であれば「もう少し話ができないだろうか」と感じるのが採用担当者の本音でしょう。しかし、引き止めメールを送る際は慎重な姿勢が求められます。強引な対応は、かえって企業イメージを損ねる原因にもなりかねません。

引き止めの目的を誤ると、「自分の意思を尊重してもらえなかった」と応募者に不快感を与えるリスクがあります。ここでは、引き止めメールを送る際に意識すべき3つのポイントを解説しますので、参考にしてみてください。

引き止める目的を明確にする

まず大切なのは、「なぜ引き止めたいのか」という目的を明確にすることです。単に「惜しいから」ではなく、具体的な理由をもって行動することが信頼につながります。「自社の理念や文化に非常に合致している」「面接時の印象が良く、別ポジションでも活躍できる可能性がある」など、引き止めの根拠を整理しておきましょう。

目的をはっきりさせることで、メールの内容にも説得力が生まれます。応募者に「なぜ自分に声をかけるのか」が伝わると、興味を持ち直してもらえる可能性が高まりますが、逆に目的が曖昧なまま引き止めようとすると、単なる数合わせや未練がましい印象を与えてしまうこともあるでしょう。

社内での共有も重要です。現場の責任者や上司に引き止めの意向を伝え、実際にオファーできる条件や柔軟な対応策を確認しておくことで、応募者に具体的な提案ができます。「なぜ引き止めたいのか」「どこまで調整できるのか」を明確にしてからメールを送るのが、誠実で効果的な引き止めの第一歩です。

相手の事情を尊重しつつ選択肢を提示する

引き止めを行う際に最も重要なのは、応募者の事情を尊重する姿勢です。たとえ自社にとって貴重な人材であっても、辞退には必ず理由があります。

家庭の都合、転職方針の変更、他社からの内定など、どんな理由であっても相手の判断を受け入れる前提で対応しましょう。その上で、相手にとってメリットのある「選択肢」を提示するのが効果的です。

「面接日程を再調整可能です」「別のポジションをご提案できます」といった柔軟な提案を添えることで、応募者の負担を軽減できますし、「再検討いただける場合は、ぜひお知らせください」という一文を入れておくと、プレッシャーを与えず自然に選択肢を示せるのです。

相手の立場を理解したうえでメッセージを送ることが、企業イメージの維持にもつながります。応募者の意思を尊重する丁寧な姿勢は、結果的に「この会社は信頼できる」と感じてもらう大きな要因となります。引き止めの目的が「無理に戻すこと」ではなく、「選択肢を再提示すること」であると理解すれば、応募者との関係を壊さずに前向きな対応が可能です。

しつこい引き止めは逆効果

どんなに魅力的な人材でも、しつこい引き止めは絶対に避けるべきです。応募者が辞退を決めた背景には、さまざまな事情があります。それを無視して何度も連絡を取ると、「圧をかけられている」と感じさせ、企業の印象を大きく損なうおそれがあります。

引き止めメールは、基本的に一度きりで完結させるのが理想です。返信がない場合に再送するのは控えましょう。どうしても確認が必要な場合は、1回のリマインドにとどめ、内容も「ご検討状況の確認」程度に留めてください。

電話やSNSなどメール以外の手段で再アプローチするのも避けたほうが良いでしょう。応募者のプライベートな時間を侵害するリスクがあり、悪印象を与える原因になります。

大切なのは、「引き止めることよりも、誠意を持って対応すること」。辞退が確定しても、丁寧な対応を続けることで「また機会があれば応募したい」と思ってもらえる可能性は十分あります。短期的な採用成果よりも長期的な信頼関係を優先することが、最終的に企業ブランドを高める結果につながるのです。

面接辞退メール返信時によくあるNG対応

面接辞退のメールを受け取った際、つい感情的になったり、対応を後回しにしたりしてしまうケースは少なくありません。ですが、採用担当者としての対応ひとつで、企業の印象は大きく左右されます。丁寧な返信を心がけることで、応募者が「誠実な企業だった」と感じ、将来的な応募や口コミにつながることも否定できません。

ここでは、採用担当者がやってしまいがちなNG対応を具体例とともに紹介し、どのように避けるべきかを解説します。

辞退メールを無視する

辞退メールを受け取った際、返信をせず放置するのは最も避けるべき対応です。応募者は辞退の連絡に対して時間と労力をかけており、それを無視されると「企業が自分を軽んじている」と感じてしまいます。

特に近年はSNSや口コミサイトで企業の対応が共有されやすく、無視は採用ブランドにダメージを与える可能性もあります。改善策としては、受信直後に自動返信やテンプレートを用意して「確認・了承」を伝えることが有効です。

受信トレイにタグ付けや担当者アサインを行い、24時間以内、遅くとも翌営業日中に人の手で返信する運用ルールを設けると良いでしょう。短文でも「承知いたしました。ご応募ありがとうございました。」といった形で誠意を示すことが可能です。早く・丁寧に対応することで、辞退という結果でも企業の評価を下げずに済みます。

引き止めメールを何度も送信する

有望な応募者だからといって、辞退意思を示した後に何度も引き止めメールを送るのは逆効果です。繰り返しの連絡は、応募者にプレッシャーを与えたり、しつこい印象を与えてしまったりします。最悪の場合、企業に対する信頼を失わせ、将来的な応募や口コミにも悪影響が及びます。

適切な対応は「一度だけ、丁寧に選択肢を提示する」ことです。たとえば、メールで「日程や条件で再検討の余地があればご一報ください」と添える程度で十分です。その後は応募者の意思を尊重し、追撃は控えましょう。

どうしても再交渉が必要な場合でも、社内で調整可能な条件を確認したうえで一度だけ具体案を提示し、圧力にならない文章にすることがポイントです。しつこく送るより、丁寧に一度だけ提示するほうが企業の誠意を伝えやすくなります。

ビジネスマナーを軽視する

返信メールの敬語、署名、件名など基本的なビジネスマナーを怠ることもNGです。件名が不適切、宛名や署名が欠落、誤字脱字が多いなどは、即座に企業評価を下げます。面接辞退は応募者にとって心理的負担があるため、冷静さと整ったフォーマットが重要です。

改善策としては、辞退対応専用のテンプレートを作り、宛名・挨拶・了承・個人情報取り扱い・結び・署名を必ず含めることです。テンプレートは社内で統一し、採用担当全員が共有しておくと一貫性が保てます。

送信前にチェックリストを用意し、敬語・名前・会社名・署名・個人情報取り扱いの確認を行うと、ヒューマンエラーを防げます。丁寧なメールは応募者に安心感を与え、企業評価を高める重要な手段です。

電話で直接連絡する

辞退メールを受けた際に電話で直接連絡するのは、原則避けるべきです。応募者がメールで辞退の意思を示している場合、電話は「圧力をかけられている」と感じさせ、逆に企業イメージを損ねるリスクがあります。

緊急時や誤送信などの特例を除き、基本はメールで丁寧に対応するのが無難です。どうしても電話が必要な場合は、事前にメールで「お電話でご相談させていただいてもよろしいでしょうか」と許可を得てから行うのがマナーです。

電話の際は簡潔に要件を伝え、応募者の意思を尊重する姿勢を常に意識します。メールを中心にしつつ、電話はあくまで例外的手段として活用することで、応募者との関係を壊さずに済みます。

丁寧で迅速な返信メールで企業イメージを守る!

面接辞退メールへの対応は、単なるマナーではなく、企業イメージを左右する重要な場面です。どんなに優秀な応募者でも、辞退を受け入れる際の対応が粗雑であれば、「この会社は人への配慮が足りない」と悪印象を与えかねません。面接辞退への対応は「丁寧さ」「迅速さ」「誠実さ」の三つを意識することで、たとえ辞退という残念な結果であっても、企業ブランドを守り将来的な応募や紹介のチャンスにつなげることができます。採用担当者にとって、メール返信は企業の顔を示す大切な機会であることを忘れずに行動しましょう。

\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績

国内導入数No.1のAIスカウトサービス

採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。

人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。