新卒採用は、企業の将来を担う人材を確保する重要な活動です。しかし採用活動の方法は多様化しており、求人サイトや新卒紹介、ダイレクトリクルーティングなど、それぞれに特徴と向き不向きがあります。どの手法を選ぶかによって、出会える学生層や採用効率、コストが大きく変わるものです。

本記事では、新卒採用の主要な11の手法についてメリット・デメリットを整理し、さらにそれぞれに適したサービスもご紹介します。採用成功に欠かせないポイントもあわせて解説しますので、自社に合った戦略を見つける参考にしてください。

\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績

国内導入数No.1のAIスカウトサービス

採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。

人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。

新卒採用手法を取り巻くトレンドとは?

新卒採用の市場環境は年々大きく変化しており、企業は従来の手法だけでは優秀な学生を採用することが難しくなっています。売り手市場が続く中で、学生の就職活動スタイルも多様化し、企業側も柔軟な対応が求められています。

ここでは現在の新卒採用市場における主要なトレンドを6つご紹介します。時代の変化に対応した採用活動を展開することで、求める人材との出会いの機会を最大化できます。

採用の早期化

新卒採用における最も顕著な変化として、選考活動の早期化が挙げられます。リクルートの就職白書2025によれば、2025年卒学生のうち卒業年次前年9月までに就職活動を開始した学生は61.6%に達し、2024年卒から4.7ポイント増加しました。現行の採用活動日程が始まった2017年卒では10.8%だったことを考えると、わずか数年で50ポイント以上も増加したことになります。

企業側の動きも同様に早まっています。面接開始時期を見ると、卒業年次前年2月までに対面面接を開始した企業は38.6%と前年から12.6ポイント増加し、Web面接では49.2%と約半数の企業が採用広報解禁となる3月よりも前に面接を開始しています。内々定・内定出しについても、卒業年次前年2月までの累計が29.5%と前年から10.9ポイント増加しており、企業間での優秀な学生の獲得競争が激化していることが分かります。

2026年卒の見通しでは、この傾向はさらに加速すると予測されています。対面面接の開始時期は卒業年次前年2月までに51.2%、Web面接では61.8%の企業が開始予定としており、早期化の流れは止まらない様相を呈しています。企業はこの早期化トレンドに対応し、計画的な採用活動を展開する必要があります。

内定直結型インターン

学生のキャリア形成支援プログラムは、今や新卒採用において欠かせない要素となっています。文部科学省「大学等におけるインターンシップの推進」によると、2026年卒向けのキャリア形成支援プログラム実施率は75.4%に達し、前年から2.2ポイント増加しています。

特に注目すべきは、汎用的能力・専門活用型インターンシップの実施率が31.6%と前年から3.6ポイント増加していることです。

文部科学省の指針改正により、令和5年度からインターンシップの取扱いが大きく変わりました。一定の要件を満たしたインターンシップについては、採用選考活動に活用することが可能となり、企業にとってインターンシップの戦略的重要性が高まっています。

実際に、採用直結と明示したインターンシップ等からの採用を実施する企業は23.1%となり、前年から4.9ポイント増加しています。

学生側から見ても、インターンシップ参加企業への入社予定は41.2%、同業種も含めると75.8%に達しており、インターンシップが実質的な採用選考の入り口となっていることが明確です。企業は早期から学生と接点を持ち、自社の魅力を伝える場としてインターンシップを戦略的に活用することが求められています。

ナビサイト離れとSNS採用

従来の新卒採用ではリクナビやマイナビといった就職ナビサイトが主流でしたが、学生の情報収集手段は多様化しています。就職ナビサイトの利用率は依然として高いものの、学生はより多角的な情報源を活用するようになっています。

ダイレクトリクルーティングの実施企業は36.1%と前年から3.9ポイント増加しており、特に従業員規模1,000人以上の企業では45%以上が導入しています。企業から学生へ直接アプローチするスカウト型の採用手法は、知名度の低い企業でも優秀な学生にリーチできる手段として注目を集めています。

また、口コミサイトやSNSを通じた情報収集も一般化しています。学生は企業の公式情報だけでなく、実際に働いている社員の声や、選考を受けた先輩の体験談を重視する傾向にあります。企業は複数のチャネルを通じて一貫性のある情報発信を行い、学生との接点を増やすことが重要となっています。

個別採用とマス型採用

採用充足企業と未充足企業を比較すると、採用手法の使い分けに特徴が見られます。多くの企業が、従来のマス型採用と個別対応を組み合わせた戦略を展開しています。

マス型採用では就職ナビサイトや合同説明会を活用し、幅広い学生層にアプローチします。一方で個別採用では、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用を活用し、自社が求める人材に絞ったアプローチを行います。リファラル採用の実施企業は24.0%と前年から3.9ポイント増加しており、質の高い採用手法として定着しつつあります。

採用充足企業の特徴として、学生とのコミュニケーションに注力していることが挙げられます。前年から負担が増加した採用業務として、内定者とのコミュニケーションが採用充足企業で43.1%、未充足企業で34.4%と差が見られ、丁寧な個別対応が採用成功の鍵となっています。

オンライン説明会・選考

コロナ禍をきっかけに定着したオンライン採用活動は、今後も継続して活用されています。Web面接の実施率は企業側で69.1%、学生側でも50.5%が経験しており、採用プロセスの一部として完全に定着しました。

オンライン活用のメリットは、地理的制約を超えた採用活動が可能になることです。地方の優秀な学生や、海外留学中の学生とも接点を持ちやすくなり、採用の間口が広がっています。企業側も会場費や交通費などのコスト削減につながり、効率的な採用活動が実現できています。

一方で、対面での接点も重視されています。合同説明会では対面型が76.7%と前年から2.9ポイント増加し、Web型は59.1%と4.8ポイント減少しました。学生と直接交流し、企業の雰囲気を伝える対面の価値が再認識されています。オンラインと対面を適切に使い分け、それぞれの利点を活かした採用活動を展開することが求められています。

【2025年最新】 採用トレンド徹底解説!最動向と成功のヒントを紹介!

CX(候補者体験)の向上

候補者体験(Candidate Experience、CX)の向上は、採用成功において重要な要素となっています。学生は選考プロセスを通じて企業を評価しており、体験の質が入社意思決定に影響を与えます。

採用充足企業の特徴として、本人のキャリアや成長の観点からポジション配置の説明を行っている企業が47.4%と、未充足企業の39.6%を上回っています。学生一人ひとりのキャリアに真摯に向き合う姿勢が、企業選択において重要な判断材料となっています。

素早いフィードバックやカジュアル面談の実施も、CX向上に貢献します。選考結果の連絡を早めることで学生の不安を軽減し、カジュアル面談を通じて双方向のコミュニケーションを図ることで、ミスマッチを防ぐことができます。

内定者フォローの質も重要です。定期的な情報提供や内定者同士の交流機会を設けることで、入社までのエンゲージメントを維持できます。

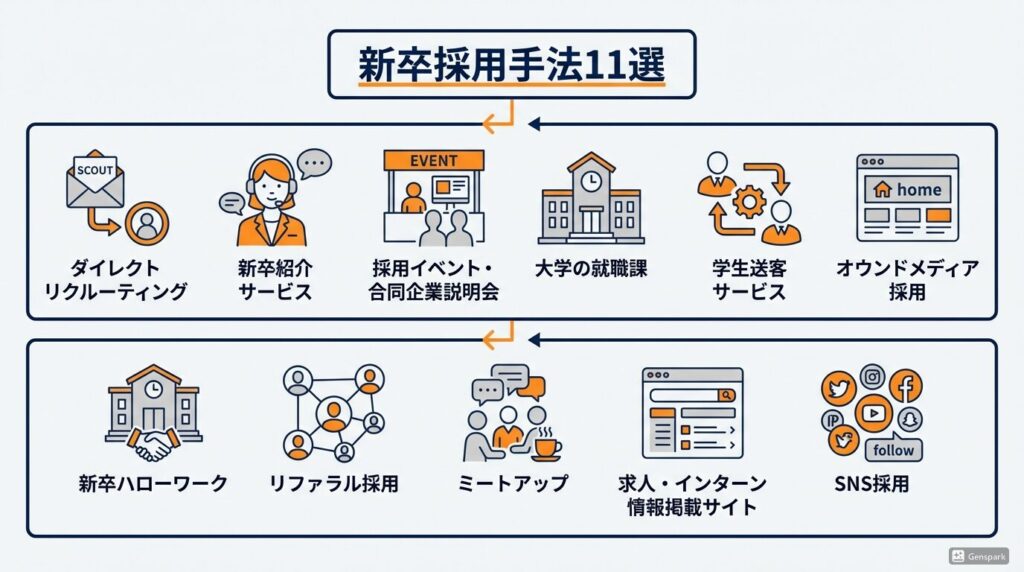

新卒採用手法をひと目で把握できる早見表!

まず、今回ご紹介する新卒採用手法にどんなものがあるのかと費用感について、簡単な早見表から見ていきましょう。

| 採用手法 | 費用感 |

|---|---|

| ダイレクトリクルーティング | 定額制:60万円/名 |

| 新卒紹介サービス | 50~100万円/名(成果報酬) |

| 採用イベント・合同企業説明会 | 対面:2050万円 |

| 大学の就職課での求人票 | ほぼ無料(交通費・人件費のみ) |

| 学生送客サービス | サービスにより異なる |

| オウンドメディアリクルーティング | 制作:100数万円 |

| 新卒ハローワーク | 完全無料 |

| リファラル採用 | 報奨金による(設定次第) |

| ミートアップ | 数万~50万円程度 |

| 求人・インターン情報掲載サイト | 100~170万円/年 |

| SNS採用 | 基本無料(有料プラン除く) |

採用手法はそれぞれ特徴が異なるため、自社の採用課題や予算、ターゲット層に合わせて最適な組み合わせを選択することが重要です。複数の手法を併用することで、より効果的な採用活動を展開できるでしょう。

新卒採用手法11選|主要な手法をまとめて解説!

新卒採用の手法は多様化しており、それぞれに独自の特徴と効果があります。自社の採用目標や予算、求める学生像に合わせて最適な手法を選択することが、採用成功の鍵を握ります。

従来の就職サイトや合同説明会だけでなく、ダイレクトリクルーティングやSNS採用など、新しい手法も積極的に取り入れることで、より幅広い学生層にアプローチできます。ここでは代表的な11の採用手法について、それぞれのメリット・デメリット・費用相場・おすすめサービスを詳しく解説します。

①ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、企業が学生データベースから自社が求める人材を検索し、直接スカウトメッセージを送る採用手法です。

メリット

企業が学生データベースから求める人材を検索し、直接スカウトメッセージを送るこの手法は、企業認知度に左右されずに優秀な学生にアプローチできる点が最大の強みです。自社が求める条件に合致した学生に絞ってアプローチできるため、効率的な採用活動が実現します。

特に注目すべきは、就職活動に本格的に取り組んでいない潜在層の学生にもリーチできることです。学生の詳細なプロフィールを確認してからアプローチできるため、ミスマッチを事前に防ぐことができます。採用活動を通じてノウハウが蓄積され、次年度以降の精度が向上していくことも見逃せません。

従来の求人広告では接点を持てなかった層へのアプローチが可能となり、採用の選択肢が大幅に広がります。知名度の低い企業でも、学生の興味関心や保有スキルに基づいてアプローチできるため、公平な競争環境が整います。

デメリット

スカウト文の作成や送信には一定の工数がかかり、担当者の負担となる場合があります。効果を出すためには継続的に一定数以上のスカウトを送る必要があり、運用体制の構築と担当者の育成が欠かせません。

返信率を高めるためのノウハウ習得には時間がかかることもあり、即座に成果を期待するのは難しい側面があります。スカウト文の質によって返信率が大きく変動するため、継続的な改善が求められます。また、複数のプラットフォームを利用する場合は、それぞれの管理コストも発生します。

向いている企業

OfferBoxやキミスカなどのプラットフォームを活用し、待ちの採用から攻めの採用へと転換できます。従来の求人広告では接点を持てなかった潜在層の学生にもアプローチできるため、特に知名度の低い企業や、特定のスキルを持つ学生を採用したい企業に適しています。

学生のプロフィールや自己PR、保有資格などを確認した上でスカウトを送れるため、ミスマッチを防ぎながら効率的な採用活動が可能です。

【数値付き】ダイレクトリクルーティングの事例集!自社のメリットや効果的に行う5つのポイントとは?

②新卒紹介サービス

新卒紹介サービスは、専門のキャリアアドバイザーが企業と学生の間に入り、双方のニーズをマッチングさせる採用手法です。

メリット

専門のキャリアアドバイザーが企業と学生の間に立ち、双方のニーズを丁寧にマッチングさせることで、企業が求める人物像に沿った学生を厳選して紹介してもらえます。選考前のスクリーニングが行われるため、面接対応などの工数を大幅に削減できる点も魅力です。

成果報酬型のサービスが多いため、採用が決まらなければ費用が発生しないという安心感があります。企業の知名度に関係なくマッチングしてもらえるため、中小企業やベンチャー企業でも質の高い学生との出会いが期待できます。

キャリアアドバイザーが選考プロセスをサポートしてくれるため、採用活動の経験が浅い企業でも安心して利用できます。学生の志向性や強みを事前に把握した上で紹介されるため、面接での見極めもスムーズに進みます。

デメリット

他の採用手法と比較すると、一人あたりの採用単価が高めに設定されています。時期や求める人物像によって紹介できる学生数が変動するため、計画通りに採用が進まない可能性もあります。

8月以降は就職活動をする学生が減少するため、紹介数も減る傾向にあります。理系学生や専門職の場合は採用単価がさらに高くなるケースもあり、予算の確保が必要です。複数の紹介会社を利用する場合、それぞれとの調整に手間がかかることもあります。

向いている企業

確実に質の高い学生を採用したい企業や、採用工数を削減したい企業に適しています。採用活動のノウハウが少ない企業や、専門的なスキルを持つ学生を探している企業にとっては、特に有効な選択肢となります。

採用予算に余裕があり、一人あたりの採用コストよりも採用の質を重視する企業にも向いています。また、短期間で確実に採用を成功させたい企業にとっても、効率的な手法と言えるでしょう。

③採用イベント・合同企業説明会

合同企業説明会は、複数の企業が一堂に会し、学生と直接交流できる採用イベントです

メリット

複数の企業が一堂に会するイベントでは、学生と直接対話しながら企業の雰囲気や社風を肌で感じてもらえる貴重な機会が得られます。他社目当てで来場した学生にも自社を知ってもらえる可能性があり、新たな出会いのチャンスが広がります。

短期間で多くの学生と接点を持つことができ、学生の反応を直接見ながら説明内容を調整できる柔軟性も魅力です。他社の採用手法やブース運営を参考にできるため、自社の採用活動の改善にもつながります。

対面型では企業の雰囲気を直接伝えられる一方、オンライン型では地理的制約を超えて全国の学生にアプローチできます。両方を使い分けることで、より広範囲な採用活動が可能となります。

デメリット

知名度の高い企業に学生が集中し、自社ブースに来てもらえない可能性があります。ブース設営や資料作成、ノベルティ準備などに多くの手間がかかり、当日の人員配置も必要となります。

複数の社員を拘束することになるため、通常業務への影響も考慮しなければなりません。費用対効果が見えにくく、投資判断が難しい場合もあります。イベント後のフォローアップにも工数がかかるため、事前の準備と事後対応の両面で負担が生じます。

向いている企業

知名度向上を図りたい企業や、学生と直接対話して自社の魅力を伝えたい企業に適しています。ブース運営や対面でのコミュニケーションに強みを持つ企業であれば、高い効果が期待できます。

採用担当者だけでなく、現場社員も参加できるリソースがある企業にも向いています。また、地域密着型の採用活動を展開したい企業や、幅広い学生層にアプローチしたい企業にとっても有効な手法です。

④大学の就職課での求人票

大学の就職課(キャリアセンター)に求人票を提出し、学生に紹介してもらう採用手法です

メリット

大学のキャリアセンターに求人票を提出する手法は、ほとんどコストをかけずに採用活動が可能という大きな利点があります。特定の大学や学部の学生に絞ってアプローチできるため、ターゲットを明確にした採用活動が展開できます。

大学からの推薦により企業への信頼性が高まり、学生も安心して応募できます。自社のOB・OGの活躍状況を伝えることで説得力が増し、学生からの関心も高まります。学校推薦枠を活用できる場合もあり、質の高い学生との出会いが期待できます。

定期的な訪問を通じて大学との信頼関係を構築できれば、継続的に優秀な学生を紹介してもらえる体制が整います。地域や専門分野に特化した採用が可能となり、長期的な採用戦略の一環として機能します。

デメリット

大学との信頼関係構築には最低でも1~2年かかるため、即効性は期待しにくい面があります。定期的な訪問が必要で、関係構築に時間と労力がかかります。

複数の大学への対応を行う場合、工数が大きく増加します。担当者の人件費や交通費などの間接コストも発生するため、完全に無料というわけではありません。大学側の都合や方針変更により、紹介数が変動する可能性もあります。

向いている企業

特定の大学や学部からの採用実績を増やしたい企業に適しています。自社のOB・OGが活躍している大学がある企業であれば、具体的な事例を示しながら採用活動を進められます。

採用予算が限られている中小企業や、地域密着型の採用を重視する企業にも向いています。また、長期的な視点で採用戦略を構築し、大学との関係づくりに時間を投資できる企業にとっては、効果的な手法となります。

⑤学生送客サービス

学生送客サービスは、企業の求人情報を学生に提示し、興味を持った学生を企業に送客するサービスです。

メリット

企業の求人情報に興味を持った学生を効率的に集められるこのサービスは、ターゲットに合った学生と出会える確率が高いという特徴があります。興味を持った学生が集まるため、選考への進行率も高くなる傾向にあります。

母集団形成の工数を大幅に削減できることも大きなメリットです。サービスによってはスクリーニングが行われ、一定の質が担保された学生のみが送客されます。イベント形式では複数企業との比較の中で自社をアピールでき、学生の関心度も測りやすくなります。

企業と学生の双方にメリットがある仕組みとなっており、効率的なマッチングが実現します。学生は自分の条件に合った企業と出会え、企業側は興味を持った学生のみと接点を持てるため、無駄な工数を削減できます。

デメリット

サービスによって費用体系や効果が大きく異なるため、事前の情報収集が必要です。学生の質や意欲にばらつきがある場合もあり、期待通りの成果が得られないこともあります。

複数のサービスを利用すると管理が煩雑になり、対応漏れのリスクも高まります。一部のサービスは特定の学生層に偏っている場合があるため、自社のターゲットと合致しているか確認が必要です。サービスの選定を誤ると、費用対効果が見合わない結果となる可能性もあります。

向いている企業

母集団形成に課題を抱えている企業や、特定の条件に合う学生を効率的に集めたい企業に適しています。ターゲット層が明確で、スクリーニングされた学生との出会いを重視する企業であれば、高い効果が期待できます。

採用活動の効率化を図りたい企業や、複数の採用チャネルを組み合わせて活用したい企業にも向いています。また、特定の業界や職種に特化した採用を行いたい企業にとっても、効果的な選択肢となります。

⑥ オウンドメディア採用

自社の採用サイトや企業ブログなどのオウンドメディアを通じて、求職者に直接情報を発信する採用手法です。

メリット

自社の採用サイトや企業ブログを通じた情報発信では、情報量や表現方法に制限がなく、企業の魅力を存分に伝えられます。長期的には採用コストの大幅な削減につながり、企業ブランディングにも貢献します。

掲載手続きが不要なため、採用スピードの向上が可能です。SEO対策により検索エンジンからの自然流入も期待でき、継続的な採用活動の基盤となります。社員インタビューや仕事内容の詳細など、多角的な情報提供により学生の企業理解を深められます。

動画コンテンツやビジュアルを活用して臨場感を伝えられる点も魅力です。定期的な更新により企業の最新情報を届けられ、学生との継続的な接点を維持できます。独自の企業文化や価値観を丁寧に伝えることで、共感する学生からの応募を促せます。

デメリット

自社に興味がある学生からしか応募が来ないため、一定の知名度が必要となります。サイト制作に初期費用がかかり、定期的な更新が必要で運用体制の構築が求められます。

SEO対策など専門知識が必要な場合もあり、外部の協力が必要となることもあります。効果が出るまでに時間がかかるため、短期的な成果を求める企業には向きません。コンテンツの企画力や制作スキルも求められ、質の高い情報発信を継続する難しさがあります。

向いている企業

自社の魅力をしっかり伝えたい企業や、独自の企業文化を持つ企業に適しています。長期的な視点で採用戦略を構築し、企業ブランディングにも力を入れたい企業であれば、高い効果が期待できます。

コンテンツ制作のリソースがある企業や、採用サイトの運用に投資できる企業にも向いています。また、SEO対策を通じて継続的な採用活動を展開したい企業にとっても、効果的な手法となります。

以下の記事では、AIスカウトツール「RecUp」を活用した成功事例や、具体的な導入効果を詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

【2025年最新】AIスカウトサービス15選を徹底比較!メリットや選ぶ際のポイントを解説

また、スカウト業務を自動化したいならこちら

「スカウト業務を自動化し、承認者数90名超を実現」AIスカウトで母集団形成を効率化した事例

⑦新卒ハローワーク

厚生労働省が運営する新卒応援ハローワークは、全国56ヶ所に設置されている公共の就職支援機関です。

メリット

厚生労働省が運営する公共の就職支援機関では、完全無料で求人掲載が可能という最大の利点があります。トライアル雇用助成金など各種助成金を活用でき、採用コストをさらに抑えられます。

全国ネットワークで広範囲に求人を周知でき、公的機関としての信頼性があるため学生も安心して利用できます。就職相談員が学生と企業の間に入ってサポートしてくれるため、マッチングの精度向上も期待できます。

地域の学生との接点を持ちやすく、地元採用を強化したい企業にとっては有効な選択肢となります。複数の助成金制度を組み合わせることで、採用に伴う経済的負担を軽減できます。

デメリット

企業が求める人物像に完全に合致する学生と出会えない可能性があります。高学歴層や難関大学の学生の利用は少ない傾向にあり、ターゲット層とのミスマッチが起こる場合もあります。

ハローワークからの連絡対応が必要になり、選考基準外の学生も紹介される場合があります。民間サービスと比べてマッチング精度は低めで、面接対応などの工数が増える可能性もあります。求人票の記載内容に制限があり、企業の魅力を十分に伝えきれない場合もあります。

向いている企業

採用予算が限られている中小企業や、幅広い層から採用を検討したい企業に適しています。地域密着型の採用を重視する企業や、助成金を活用したい企業にとっては、特に有効な選択肢となります。

コストをかけずに採用チャネルを増やしたい企業や、公的機関の信頼性を活用したい企業にも向いています。また、地元の学生を積極的に採用したい企業にとっても、効果的な手法と言えます。

⑧リファラル採用

リファラル採用は、自社の社員が知人や後輩を紹介する採用手法です。

メリット

自社の社員が知人や後輩を紹介するこの手法では、高いマッチング率が期待でき、文化的なフィットも実現しやすいという特徴があります。報奨金制度を設けることで社員のモチベーション向上につながり、採用活動への主体的な参画を促せます。

採用コストを大幅に抑えられることも大きなメリットです。紹介された学生は自社のことを理解した上で応募してくるため、入社後の定着率が高い傾向にあります。紹介者がメンターとなることで、早期活躍をサポートする体制も整いやすくなります。

社員の人脈を活用することで、従来の採用手法ではリーチできなかった優秀な人材との出会いも期待できます。企業文化や働き方を理解した学生を採用できるため、ミスマッチが起こりにくい点も見逃せません。

デメリット

似た人材が集まりやすく、組織の多様性が欠如する可能性があります。紹介した社員が退職した場合、紹介された社員のモチベーション低下につながることもあります。

不採用にした場合の人間関係への配慮が必要で、制度設計と運用ルールの整備が求められます。社員によって紹介の積極性に差が出るため、制度の周知と活性化が課題となります。報奨金の設定や支払いタイミングなど、細かいルール作りも必要です。

向いている企業

社員満足度が高く、企業文化を大切にしている企業に適しています。自社の働き方や価値観に共感する人材を採用したい企業であれば、高い効果が期待できます。

採用コストを抑えながら質の高い採用を実現したい企業や、社員の参画を促したい企業にも向いています。また、入社後の定着率を重視する企業にとっても、効果的な手法となります。

新卒採用にリファラル採用を導入するメリットとは?仕組みから導入方法まで徹底解説!

⑨ミートアップ

ミートアップは、特定のテーマを設定して企業と学生がカジュアルに交流するイベントです。

メリット

特定のテーマを設定して企業と学生がカジュアルに交流するイベントは、企業認知度向上のきっかけとなり、リラックスした状態で自社の魅力を深く伝えられます。学生の本音や人柄を知ることができ、採用選考とは異なる視点で評価できます。

業界や職種に興味のある質の高い学生と出会える機会となり、専門性の高い採用活動が可能です。会社説明会よりもインタラクティブな場となるため、相互理解を深めやすくなります。

採用に直結しない場合でも、企業認知度の向上や潜在層への種まきとして効果を発揮します。技術系イベントや業界研究会など、テーマ性を持たせることで特定の関心層にアプローチできます。

デメリット

集客に手間と工数がかかり、企画力や運営力が求められます。即座の採用効果は期待しにくく、中長期的な施策として位置づける必要があります。

会場費や飲食費などのコストが発生し、継続的に開催しないと効果が薄くなります。イベント後のフォローアップも重要で、そこまで含めた体制構築が必要です。参加者数が読めないため、準備の難しさもあります。

向いている企業

業界や職種に特化した採用を行いたい企業に適しています。専門性の高い学生と深い対話をしたい企業や、企業文化を丁寧に伝えたい企業であれば、高い効果が期待できます。

カジュアルな雰囲気でコミュニケーションを取ることが得意な企業や、イベント運営のノウハウがある企業にも向いています。また、長期的な視点で採用ブランディングに取り組みたい企業にとっても、効果的な手法となります。

⑩求人・インターン情報掲載サイト

リクナビやマイナビなどの大手就職サイトに求人情報を掲載する、最も一般的で認知度の高い採用手法です。

メリット

リクナビやマイナビなどの大手就職サイトでは、多くの就活生にリーチでき、一度に幅広い学生層にアプローチ可能です。高い宣伝効果が得られ、企業認知度の向上にもつながります。

応募管理機能が充実しており、選考プロセスの管理が容易です。検索機能により学生が企業を見つけやすく、インターンシップ情報も同時に掲載できます。多くの学生が利用しているため、短期間で母集団を形成できることも大きな利点です。

掲載企業としての信頼感も得られ、学生からの安心感や信頼につながります。エントリー管理や選考管理の機能が整っているため、採用活動の効率化にも貢献します。

デメリット

知名度の高い企業に求人が埋もれてしまう可能性が高く、年間100万円以上の高額な掲載料が必要です。競合他社との差別化が難しく、応募数が多すぎて対応しきれない場合もあります。

掲載期間が限られており、継続的なコストがかかります。プランによって掲載できる情報量や機能が異なるため、予算に応じた選択が求められます。大手サイトでは掲載企業数が多いため、自社を見つけてもらうための工夫が必要です。

向いている企業

採用人数が多く、幅広く応募を集めたい企業に適しています。短期間で多くの学生と接点を持ちたい企業や、知名度向上を図りたい企業であれば、高い効果が期待できます。

応募管理や選考管理のシステムを活用したい企業や、インターンシップからの採用を強化したい企業にも向いています。また、ある程度の採用予算を確保できる企業にとっては、効果的な選択肢となります。

⑪SNS採用

X(旧Twitter)、Instagram、FacebookなどのSNSを活用した採用手法です。

メリット

X、Instagram、FacebookなどのSNSを活用した採用では、情報が拡散されやすく、基本無料で採用活動ができます。企業の日常や雰囲気をリアルタイムで伝えやすく、潜在層にもリーチできます。

双方向のコミュニケーションが取りやすく、学生との距離を縮められます。長期的な関係構築が可能で、継続的に情報発信することで採用ブランディングにも貢献します。

若年層の学生はSNSでの情報収集を重視しており、企業の等身大の姿を発信することで親近感を持ってもらえます。動画やストーリーズ機能を活用すれば、より魅力的な情報発信が可能です。

デメリット

運用に継続的な手間と時間がかかり、フォロワー獲得に時間が必要で即効性は低い傾向にあります。炎上リスクがあり、慎重な運用が求められます。

効果測定が難しく、ROIが見えにくい点も課題です。投稿内容の企画力が求められ、質の高いコンテンツを継続的に発信する難しさがあります。複数のプラットフォームを運用する場合、管理負担が増大します。

向いている企業

発信力があり、コンテンツ制作に強みを持つ企業に適しています。長期的な採用ブランディングを目指す企業や、若年層の学生との接点を重視する企業であれば、高い効果が期待できます。

SNS運用のノウハウがある企業や、社内にコンテンツを継続的に発信できる体制がある企業にも向いています。また、企業文化や日常を積極的に発信したい企業にとっても、効果的な手法となります。

SNS採用とは?企業の成功事例と効果を最大化するコツを徹底解説!

主要な新卒採用手法を深掘り比較!

新卒採用には多様な手法があり、それぞれ強みや課題が異なります。ここでは、11の採用手法を比較しました。

| 採用手法 | 費用感 | メリット | デメリット | 向いている企業 |

|---|---|---|---|---|

| ①ダイレクトリクルーティング | 定額制:60~150万円 成果報酬:30~40万円/名 | 企業認知度が低くても学生にアプローチ可能 欲しい学生層に絞った採用が可能 | オファー送信に工数がかかる | 知名度の低い企業 ターゲットが明確な企業 |

| ②新卒紹介サービス | 50~100万円/名 | 効率的にターゲット学生に出会える 成果報酬型で無駄な費用が発生しない | 採用単価が高め 時期によって紹介数が変動 | 確実に質の高い学生を採用したい企業 |

| ③採用イベント・合同企業説明会 | 対面:20~100万円 オンライン:10~50万円 | 学生と直接交流できる 他社目当ての学生にもアプローチ可能 | 他社に埋もれる可能性 準備に手間がかかる | 知名度向上を図りたい企業 学生と直接話したい企業 |

| ④大学の就職課での求人票 | ほぼ無料(交通費・人件費のみ) | 低コストで採用活動可能 特定大学の学生にアプローチできる | 定期的な訪問が必要 信頼構築に時間がかかる | 特定大学からの採用を重視する企業 採用コストを抑えたい企業 |

| ⑤学生送客サービス | サービスにより異なる | ターゲット学生を紹介してもらえる 工数削減につながる | 費用がかかる場合がある | 効率的に母集団形成したい企業 |

| ⑥オウンドメディアリクルーティング | 制作:100~300万円 維持:月額数千~数万円 | 情報量に制限なく発信可能 採用コストの抑制 | 自社に興味のある学生からのみ応募 制作に費用がかかる | ブランド力のある企業 情報発信に力を入れたい企業 |

| ⑦新卒ハローワーク | 完全無料 | 完全無料で求人掲載可能 助成金の活用が可能 | 求める人物像に出会えない可能性 連絡対応が必要 | コストを最小限に抑えたい企業 |

| ⑧リファラル採用 | 報奨金による(設定次第) | 高いマッチング率が期待できる 社員のモチベーション向上 | 似た人材が集まりやすい 紹介者退職時の影響 | 社員満足度が高い企業 文化重視の企業 |

| ⑨ミートアップ | 会場費・講師代など | 認知度向上のきっかけになる リラックスした雰囲気で交流 | 集客に手間がかかる | 業界特化型の採用をしたい企業 カジュアルに接点を持ちたい企業 |

| ⑩求人・インターン情報掲載サイト | 100~170万円/年 | 多くの就活生にリーチできる 宣伝効果が得られる | 知名度の高い企業に埋もれる可能性 高額な掲載料 | 採用人数が多い企業 幅広く応募を集めたい企業 |

| ⑪SNS採用 | 基本無料(有料プラン除く) | 情報が拡散されやすい 採用コストを抑えられる | 運用に手間と時間がかかる フォロワー獲得が必要 | 発信力のある企業 長期的な採用ブランディングを目指す企業 |

ダイレクトリクルーティングは企業認知度が低くても優秀な学生にアプローチできる反面、スカウト文作成に工数がかかります。新卒紹介サービスは専門家による厳選紹介で工数削減できますが、採用単価が高めです。

合同企業説明会は学生と直接対話できる利点がある一方、知名度の高い企業に埋もれる可能性があります。大学就職課での求人票掲載は低コストですが、信頼関係構築に時間を要します。学生送客サービスはターゲット学生を効率的に集められますが、サービスによって質にばらつきがあります。

オウンドメディアリクルーティングは情報発信の自由度が高く長期的にコスト削減できますが、初期費用がかかり知名度が必要です。新卒ハローワークは完全無料で助成金も活用できますが、高学歴層の利用が少ない傾向にあり、リファラル採用は高いマッチング率が期待できますが、人材の多様性が欠如する可能性が考えられるでしょう。

ミートアップは企業認知度向上に効果的ですが、集客に手間がかかり即効性は低めです。就職サイトは多くの学生にリーチできますが、年間100万円以上の高額な掲載料が必要です。SNS採用は基本無料で情報拡散力が高い反面、運用に継続的な手間がかかりフォロワー獲得に時間を要します。

各手法の特性を理解し、自社の採用戦略に合わせて組み合わせることが重要です。

新卒採用を成功させる4つのコツを解説!

新卒採用を成功させるためには、単に多くの手法を試すだけでは不十分です。自社の採用課題や目標を明確にしたうえで、効果的な手法を選び、適切に活用することが重要です。また、採用活動は一過性のものではなく、継続的な取り組みが求められます。

ここでは、新卒採用手法を選ぶ際に押さえるべきポイントと、成功へ導くための3つの具体的な対策について解説します。これらを踏まえたうえで戦略的に活動を進めることで、採用の質と効率が飛躍的に向上するでしょう。

自社の採用課題を整理する

新卒採用を成功させるためには、まず自社の採用課題をしっかり洗い出すことが欠かせません。例えば、「応募者数が少ない」「応募はあっても面接辞退が多い」「採用した学生の早期離職が目立つ」など、具体的な問題点を把握することが重要です。これらの課題を明確にすることで、どの採用手法が最も効果的かが見えてきます。

また、自社の業界特性や企業規模、採用したい人材の属性なども考慮に入れましょう。例えば、大手企業なら知名度を活かした求人サイトや合同説明会が効果的ですが、中小企業やベンチャー企業では、新卒紹介サービスやダイレクトリクルーティングでターゲット層に絞り込む方が効率的です。

さらに、採用プロセス全体のボトルネックを探ることも大切です。どの段階で学生が離れているのか、説明会での反応はどうか、面接や内定承諾の状況はどうかを分析することで、改善すべきポイントが見つかります。

採用したい人材を明確にする

採用活動で一番大切なのは、「どんな人を採りたいのか」をはっきりさせることです。これを「採用したい人材像」と言います。性格やスキル、価値観、将来のキャリアビジョンまで具体的にイメージすると、採用の成功率がグンとアップします。

たとえば、「コミュニケーション能力が高く、チームで協力できる人」や「専門スキルに優れていて、自ら学び続ける姿勢がある人」など、会社の文化や事業内容に合う特徴をリストアップしましょう。これにより、求人情報や面接での評価基準がブレず、採用後のミスマッチも減ります。

また、人材像が明確だと、採用手法や媒体の選択もスムーズになります。例えば、積極的に自己PRできる学生を求めるならダイレクトリクルーティング、じっくりと企業理解を深めてほしいならオウンドメディアリクルーティングが適任でしょう。

複数の採用方法を比較・併用する

新卒採用では、一つの手法に頼るよりも、複数の手法を組み合わせて活用することが成功のカギです。例えば、求人サイトや合同説明会で母集団を広げつつ、新卒紹介サービスやダイレクトリクルーティングでターゲットを絞り込むといった使い分けが効果的です。

それぞれの手法には強みと弱みがあるため、複数使うことで弱点を補い合い、採用の質と量のバランスを取ることができます。また、学生の関心が多様化している今、さまざまなチャネルで情報を発信し、接点を増やすことが重要です。

さらに、複数の手法を活用することで、採用活動の早期化にも対応しやすくなります。早期から学生と接点を持てば、内定承諾率の向上も期待できます。

ただし、手法を増やすほど管理コストも増えるため、運用体制や予算を考慮してバランスよく組み合わせることが大切です。効果測定をしっかり行い、成果の出る手法に重点を置く柔軟さも必要になります。

効果測定と改善を行う

新卒採用では、各採用手法の効果を定量的に測定し、継続的に改善していくことが不可欠です。単に採用手法を導入するだけでなく、データに基づいた振り返りと改善のサイクルを回すことで、採用の質と効率を高めることができます。

効果測定で追うべき主要指標は以下の通りです。応募数だけでなく、選考通過率や内定承諾率まで追跡することで、どの段階に課題があるのかを特定できます。採用単価(一人あたりの採用コスト)を算出することで、費用対効果も正確に把握できるのです。

PDCAサイクルを効果的に回すためには、月次での振り返りミーティングを設定し、数値データを基に議論することが重要です。ダイレクトリクルーティングでスカウト返信率が低い場合は、スカウト文面の見直しやターゲティングの再設定を行い、合同説明会でブース来訪者が少ない場合は、ブースデザインや呼び込み方法を改善するといったものです。

採用した学生の入社後の活躍状況や定着率も追跡することで、採用手法の本質的な効果を評価できます。短期的な採用数だけでなく、長期的な視点で自社に合った人材を採用できているかを検証することが、真の採用成功につながります。

新卒採用手法のよくある質問(FAQ)

新卒採用を進める中で、多くの企業が共通して抱える疑問や課題があります。採用活動の準備段階から実施、そして振り返りまで、各フェーズで判断を迫られる場面は少なくありません。

ここでは、新卒採用に関してよく寄せられる質問をまとめ、それぞれに対する回答を示していきます。

新卒採用の準備や実施で押さえるべきポイントは何ですか?

新卒採用では、採用の早期化や手法の多様化を前提に、採用目的と求める人材像を明確にすることが重要です。

そのうえで、ナビサイト・スカウト・紹介など複数の手法を組み合わせ、母集団形成から内定までの全体設計を行うことが成功につながります。

新卒採用のスケジュールはどのように設計すべきですか?

近年はインターンシップを起点とした早期接点が重視されています。

インターン開始時期から説明会、選考、内定までを逆算し、自社のリソースに合った現実的なスケジュールを設計することが重要です。

優秀な学生を効率的に見つける方法はありますか?

求人掲載だけに依存しないことが大切です。

ダイレクトリクルーティングや新卒紹介サービスなど、企業側から直接アプローチできる手法を活用することで、知名度に左右されずに優秀な学生と接点を持ちやすくなります。

新卒採用手法は何を組み合わせるのが良いですか?

母集団を広く集めるマス型採用と、ターゲット学生に直接アプローチする個別採用を併用するのが効果的です。

それぞれの役割を分けて活用することで、量と質の両立がしやすくなります。

新卒採用のコストを抑える方法はありますか?

採用手法ごとの費用感や特徴を比較し、自社に合った手法を選ぶことが重要です。

複数手法を適切に組み合わせることで、無駄なコストを抑えながら効率的な採用活動が可能になります。

新卒採用を効率化するAIスカウト「RecUp」

新卒採用において、母集団形成やターゲット学生からの応募獲得に課題を感じている企業は少なくありません。特にダイレクトリクルーティングは効果的な手法である一方、スカウト文の作成や送信作業に多くの工数がかかることが導入のハードルとなっています。

RecUp(リクアップ)は、AIを活用した採用活動向けのAIスカウトメール自動生成サービスです。RecUpでは、生成AIが求職者のプロフィールに合わせてピッタリなスカウトメールを自動で作成・送信が可能です。採用担当者の手間をぐっと減らせて、しかも開封率や返信率もアップ。

スカウトメールはカスタマイズ可能で、特定の業種や職種に特化したスカウトメールも作成できます。ターゲティングもすべてAIと専属の担当が管理・実行するため、忙しい採用担当の心強い味方になってくれるはずです。採用活動の手間を少しでも減らしたい方は、ぜひ公式サイトをご覧ください。

\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績

国内導入数No.1のAIスカウトサービス

採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。

人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。